内容説明

太平洋戦争中、地上戦で20万人強の犠牲者を出した沖縄。敗戦後、27年ものあいだ米国統治下に置かれ、1972年に本土復帰を果たすが、広大な基地は残された。復帰後の沖縄は保守と革新が争いながら政治を担い、「基地依存経済」の脱却を図る。

だが1995年の米兵少女暴行事件を契機に「島ぐるみ」による、2010年代には普天間基地移転・歴史認識をめぐり、保革を超えた「オール沖縄」による要求が国に行われるようになる。本書は、政治・経済・文化と、多面的に戦後沖縄の軌跡を描く。さらには中国の台頭による複雑化する沖縄の人々の基地感情も記す。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

佐島楓

63

返還前はアメリカ、返還後は日本政府と、対立する相手は違えど、戦後絶え間なく闘い続けてきた沖縄。戦後直後の統治体制など知らなかったことがほとんどで、少しでも勉強できてよかった。戦前の琉球の歴史についても読んでみたいと思う。無知を恥じ入るばかりだ。2018/08/24

おさむ

39

長い歴史のあるオキナワの保革対立も微妙に変わってきたんですね。1980年代は全基地撤去と安保・基地容認の完全対立だったが、90年代は基地の整理縮小と返還地の再開発が具体的になり対立点が不鮮明に。最近は革新が弱体化し、日米同盟の重要性を認めて必要な基地については同意する「オール沖縄」が主流。教科書みたいで、歴史資料としては重宝しそうな本です。2016/02/02

翔亀

38

【沖縄1】新シリーズ読書は沖縄/琉球。きっかけは「マヤ・アンデス・琉球」【始原へ44】で、先史の琉球は奇跡の島と説かれていたこと。あの小さな島で狩猟採取民族が生き延びていたという奇跡。そして今注目している真藤順丈が直木賞を取った「宝島」。これが占領下沖縄が舞台という。考えてみれば沖縄のことって全く知らない。出張で1回だけ足を踏んだが印象に残っていない。手始めに本書から。■米国統治、本土復帰から現在まで(2015年刊)。当然最後は辺野古だ。この現代史をみてみるだけで、日本現代史と何と違うことだろうか。↓2021/10/15

Akihiro Nishio

27

沖縄出張中に読んだ。米軍占領下での状況、琉球政府、本土復帰、沖縄振興政策、基地問題をめぐる近年の対立とボリュームたっぷりであった。印象深いのは復帰前まで大きな政治運動を起こさないと酷いことがまかり通ってしまう状況と、復帰後に開発振興費によって民意が分裂してしまうこと。また、安倍政権になり、政府の態度が強靭となり政治運動がほとんど効果を持たなくなったこと。もし沖縄の本土復帰が香港返還以降だったらどうなっていたのだろうか?2017/12/01

浅香山三郎

16

中公新書らしく、堅実に沖縄の戦後の政治過程と地域課題を押さへ乍ら、沖縄の人々の思ひや、文化事象にも目を向ける。あとがきにあるやうに、もともと本土復帰前後迄を研究してきた著者が、翁長知事の時期迄叙述の時間軸を広げたことで、いまに繋がる様々な沖縄の政治、運動の文脈も分かる。デマの横行が目立つ、不正確な沖縄論から離れて、基地・米軍・日本に沖縄人が持つ複雑な感情がよく伝はる。沖縄の保守の人脈と心性を含めた、保革の対立と共通項を踏まへて、今の情況を理解せねばならぬことを教へられた。2017/10/21

-

- 和書

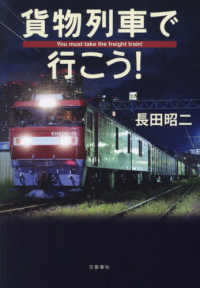

- 貨物列車で行こう!