内容説明

古代・中世のアリストテレス的自然観を克服し、信仰や迷信から独立することで17世紀に近代「科学」は誕生した。しかしパラダイム転換はくり返され、20世紀には科学技術に伴うリスクも叫ばれるようになる。科学哲学の第一人者がこうした決定的な転換点に光をあてながら、知の歴史のダイナミズムへと誘う。科学神話が揺らぐ今だからこそもう一度深く掘り下げる、入門書の決定版。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

びす男

45

人間による知の探究史を追いかけて、ロマンを感じる大人になれた。そのことを幸福に思う■科学・産業・技術が結びついたのは、つい最近のことだ。そして、計り知れない力を持ち始めている■古代ギリシャ哲学や科学革命にはじまり、宇宙の出来事はすべて推測できるという「ラプラスのデーモン」、不確定性原理による限界への認識……。門外漢だが、ポイントが整理されていて興味深く読めた■科学倫理については14章から。「象牙の塔に閉じこもる」ことを許されなくなった科学は、新しい局面に来ている。その未来を左右するのは、自分たちなのだ。2021/04/27

1959のコールマン

22

☆4。内容が3部構成で、科学史、科学哲学、科学社会学と分かれている。科学哲学の本では無く、科学そのものを問う内容になっていて、むしろシンプルに「科学とは何か」という方がしっくりする。とはいえ、「ヨーロッパでは、科学はもともと『自然哲学』を母胎として生まれた知識であり、・・・それは宗教的迷妄に対峙する啓蒙主義的な世界観と密接に結びついていた」p27、「現在われわれが目にする社会システムとしての科学の誕生は、たかだか180年ほど前の出来事にすぎない」p31,等、示唆に富む言葉が出てくるので読み応えあり。2019/06/15

三井剛一

21

おもしろ過ぎて一気読みしてしまった。日本での科学の受け入れ方が、欧米と比べ、技術応用に力点が置かれているのも歴史を知ることで納得した。原発事故など科学技術に追いつけていない。過度な科学への信頼は、恐ろしいことを招いてしまう。未来のために一般市民と専門家が共に意思決定ができるよう科学を学ぶ必要がある。2025/01/19

みき

12

影響をうけて流動する哲学という立場が面白かった。しかし学問は本質的には周囲の状況から成り立つものなので、この流動的な立場は当たり前でとくに語ることもないくらいのものなんだろうけれど、それにあらがうように絶対的真理や反証のない全体に言えるようなことを、その流動的立場から言おうとすることも面白い。2021/01/18

Miyako Hongo

12

Kindle本。科学かくあるべし、みたいな本かと思ったら、半分以上が科学史。とは言えその流れを理解しないと、当時の世界観、真実と思われる物へのアプローチ姿勢が判らない。□最初にギリシャ哲学があって、12世紀あたりに中東から再輸入されて、頭の中で考えるばかりだった事を実験で検証するようになって、帰納法や演繹法が確立されて…。当たり前だけど科学の考え方が倫理や哲学に大きく影響したのは間違いない。□3.11移行に補章として追加された部分がやはり一番印象強い。科学が世界と未来に与える影響、その責任はデカい。2019/07/14

-

- 電子書籍

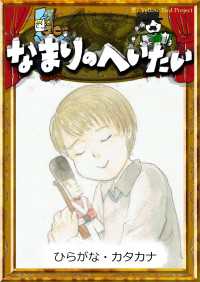

- なまりのへいたい 【ひらがな・カタカナ…