- ホーム

- > 和書

- > 教養

- > ノンフィクション

- > ノンフィクションその他

出版社内容情報

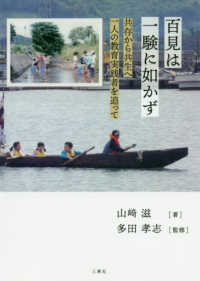

還ろうか。そこに在る日常、遠き自然へ。

震災が起こる前、起きてから。そこにも、ここにも、本当の岩手が在る。

2010年・夏。岩泉町、小本の蒼い、蒼い、海へ往く。

ブナ原生林に魅入ったのは山田町・船越半島の霞露ヶ岳にて。

このほか岩手山、北上川、

そして最南端に最北端、里で息づく金山の遺構など。

やがては大きなダムに沈みゆく、

60年の歳月を刻んだダムとも向き合った。

3・11東日本大震災の前後を貫いて、ながい時間軸で捉えた岩手。

それぞれの地で歴史・文化・環境の基層を織り成す

原風景の今日的な意味を問いかける、フィールドワーク撰集・全11篇

目次

小本の海岸。津波を防ぐ大きな水門(岩泉町)

大浦を経て、漉磯海岸から霞露ヶ岳(山田町)

残雪まばゆい岩手山・焼走り熔岩流(八幡平市)

袖山高原・上外川高原のウインドファーム(葛巻町)

めぐる里山。大ヶ生金山で偲ぶ昔日(盛岡市)

うつろう時と鷲之巣金山、秀衡街道(西和賀町・北上市)

北上川に佇む。狭窄部、そして白鳥舘(一関市・奥州市)

最南端の記。花泉町・永井の薬師沢(一関市)

北緯40度27分角ノ浜こそ、岩手の最北端(洋野町)

田山。日本海への分水嶺を越えて(八幡平市)

沈みゆく石淵ダムへ捧げる断章(奥州市)

著者等紹介

高橋正也[タカハシマサヤ]

地誌・山岳ライター。1959年1月、岩手県奥州市生まれ。岩手県立水沢高校~1981年3月、福島大学経済学部卒(山岳部OB)。コピーライターとして販売促進・採用広報・大学広報に携わる一方、地誌・山岳系のコンテンツを手がけてきた。1986年から延べ6回、ペルーアンデスを訪れた。フィールドワークの一環で、ワイワッシュ山群の村落や高原、インカ帝国の遺構「ワヌコ・パンパ」、太平洋へ続くリオ・サンタ流域にも足跡を残す(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 電子書籍

- 週刊プロレス 2020年 5/13&2…

-

- 洋書

- Ruptures