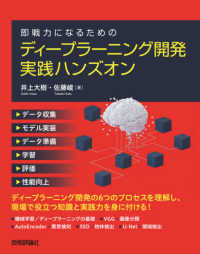

内容説明

矢沢永吉、沢田研二、坂本龍一、ビートたけし、戸川純、江戸アケミ、フリッパーズ・ギター、電気グルーヴ、X JAPAN、椎名林檎、KREVA、バンプ・オブ・チキン、星野源、秋元康、大森靖子―わたしたちはどこで間違えたのか?

目次

第1章 1973‐1978 カウンターカルチャーからサブカルチャーへ(矢沢永吉―アメリカ化された「天然」の天才;沢田研二―ポップな記号になりきること;坂本龍一―消費されるイデオロギー)

第2章 1979‐1988 消費空間の完成、ジャパン・アズ・ナンバーワン(ビートたけし―消費社会で勝ち抜くこと;戸川純―女たちのサブカルチャー;江戸アケミ―バブル・ニッポンにおける「もがき」)

第3章 1989‐1998 リアルと無意識(フリッパーズ・ギター―「本当は何か本当があるはず」;電気グルーヴ―諧謔・暴力・快楽;X JAPAN―90年代最強の記号)

第4章 1999‐2010 ネオリベ、セカイ系、右傾化(椎名林檎―自意識と生存戦略;KREVA―コミュニタリアニズムとネオリベラリズムの狭間で;バンプ・オブ・チキン―セカイ系J-ROCK)

第5章 2011‐2019 「孤児」たちの時代へ(星野源―「煩悶青年」への回答;秋元康―ポスト戦後のゲームマスター;大森靖子―たったひとりのあなたに届けるということ)

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

高市早苗の裏帳簿そっくりおじさん・寺

69

このTVODというのは、コメカとパンスというお二方のユニット。よって二人の対談で綴られる1970年代から現在までのポップスター列伝かつサブカルチャーと時代の考察。ビートたけしのような例外はあるが、大半はミュージシャンが扱われている。私は加齢につれてだんだん音楽に疎くなってきており、バンプ・オブ・チキンなんて『天体観測』しか知らないし、KREVAなんてテレビで顔を見た事がある程度である。高尚な対談なのだが、よって後半はどんどん分かりにくくなるのだが、読むのが止められない対談だった。面白かったとしか言えない。2020/02/03

阿部義彦

22

年代ごとにミュージシャンを肴に文化状況を二人で語り合う対談集という趣。矢沢永吉、坂本龍一、戸川純、江戸アケミ、電気グルーヴ、フリッパーズ・ギター、X Japan、椎名林檎、バンプオブチキン、星野源、大森靖子、等など、なんとも絶妙な人選です。サブカルの精神史が丸わかりです。ラストの大森靖子が救いとなっております。キャラクターとして消費されてたまりますか!兎に角面白かったです。2020/02/09

しゅん

12

著者二人とは同世代だけど、カルチャー的に真逆を生きているなと思った。二人が青春期に親しみを持ったビートたけしや電気グルーヴ、そこで表現される「非モテホモソーシャル」に自分は思い入れがなく、二人が距離を置いているV系やBUMPにむしろ近しかった。色々考えることはあるわけですが、勝手に普及していく「キャラクター」性を馬鹿にせず、かといってどっぷり浸からずに付き合う方法があるはずだという結論には動かされるものがあった。単純に読んでて面白かったです。2020/06/23

今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン

11

話題の気鋭ユニットによるサブカル評論。え、サブカル?サブカルとはメインに対してのサブという意味合いであったように思いますが、そうか、最近の若い人はこれらをサブというのか。まさにサブカルの焼け跡。アーティストそのものについて語るのではなく、それらがいかに消費されたかという切り口はたとえば最近の星野源を見れば、サブでないものの統制下にとりこまれてしまったか、というため息となる。2020/05/16

二浪人ファーストアウト

4

◆すごく面白かった。◆読み終わると、「じゃあ自分が経験したカルチャーは自意識とどういう関係にあったんだろう」と考えたくなる。◆ちなみに自分は筆者たちよりだいたい一回り下のゆとり世代なので、ネット中心のオタク文化とお笑いの影響をモロに受けてます。何でもネタ化する世代。2021/03/01