出版社内容情報

ライフワークとして出版業界を見つめ続けてきた永江朗が、2000年以降に新しく創業された「小さな」出版社、11社の創業者12人にロングインタビューを敢行。右肩下がりの時代に、あえて「出版社をつくる」ことを選んだ彼らの素顔を描いた、渾身の書き下ろし! 硬直化した出版業界のなかでいつしか忘れていた「本」への気持ちを思い出させてくれる一冊。出版社のみならず、書店、取次など「本」を仕事として選んだすべての人たちにおすすめです。

アルテスパブリッシングの場合

鉄筆の場合

羽鳥書店の場合

悟空出版の場合

ブックエンドの場合

小さい書房の場合

コルクの場合

シブヤ パブリッシング アンド ブックセラーズの場合

トランスビューの場合

ころからの場合

共和国の場合

新しい小さな出版社をつくるということ

永江 朗[ナガエ アキラ]

1958年北海道生まれ。法政大学文学部哲学科卒業。西武百貨店系の洋書店、アール・ヴィヴァンに約7年間勤務した後、『宝島』などの編集を経てフリーライターに。「哲学からアダルトビデオまで」幅広いジャンルで活躍する。とりわけ書店流通には造詣が深い。著書に『51歳からの読書術―ほんとうの読書は中年を過ぎてから』(六耀社)、『「本が売れない」というけれど』(ポプラ新書)、『おじさんの哲学』(原書房)、『広辞苑の中の掘り出し日本語』(バジリコ)など。

内容説明

本をつくるのは楽しい。(大変だけど)。本を売るのも楽しい。(大変だけど)。だから、出版社をつくるのはすごく楽しい!右肩下がりの時代を生きるための選択肢。

目次

01 アルテスパブリッシングの場合

02 鉄筆の場合

03 羽鳥書店の場合

04 悟空出版の場合

05 ブックエンドの場合

06 小さい書房の場合

07 コルクの場合

08 シブヤパブリッシングアンドブックセラーズの場合

09 トランスビューの場合

10 ころからの場合

11 共和国の場合

著者等紹介

永江朗[ナガエアキラ]

1958年北海道生まれ。法政大学文学部哲学科卒業。西武百貨店系の洋書店、アール・ヴィヴァンに約7年間勤務した後、『宝島』などの編集を経てフリーライターに。「哲学からアダルトビデオまで」幅広いジャンルで活躍する。とりわけ書店流通には造詣が深い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

山田太郎

Roko

たまご

チェアー

りょうみや

-

- 和書

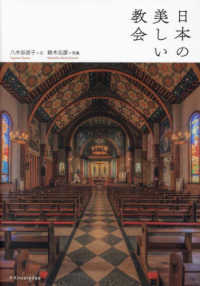

- 日本の美しい教会