内容説明

メルボルンに実在したカフェ“シェヘラザード”。故国ポーランドでのナチスによる過酷な迫害を逃れ、杉原千畝のヴィザを取得。神戸や上海を経由してオーストラリアにたどりついた人びとの声が、カフェを舞台にポリフォニックに響く―。モノクローム映画のように静謐な筆致で現代史の局面を描き出す、著者の代表作。

著者等紹介

ゼイブル,アーノルド[ゼイブル,アーノルド] [Zable,Arnold]

1947年、ニュージーランドのウェリントンに生まれ、幼少期にオーストラリアへ移住。現在はメルボルンを拠点に創作活動を行なっている。また、人権活動家としても移民・難民問題について発言している

菅野賢治[カンノケンジ]

1962年、岩手県に生まれる。東京理科大学理工学部教授。パリ第一〇(ナンテール)大学博士課程修了。専門は、フランス語、フランス文学、ユダヤ研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

星落秋風五丈原

34

シェエラザードというとアラビアのイメージが強いがこちらの主役はユダヤ人。とても読みやすいし装丁がやはり印象的。杉原千畝と日本が登場。2021/11/29

かもめ通信

25

休日の朝、まずは一杯の珈琲程度と立ち寄ってみたら、次から次へと語り手が現れて思い出話を繰り返す。故郷の喪失、戦争の後遺症……。物語がどんどん流れ込んできて、カップの中のコーヒーがいつまでたってもなくならず、席を立つことができない。メルボルンのカフェで苦いコーヒーを飲んでいたつもりだったのに、いつの間にか酔わずにはいられなくなり、気がつけば頬が濡れていた。2021/05/19

uniemo

17

メルボルンにホロコーストがら逃れた東欧の人達が集まるカフェがあるというのを何かの小説で読んだことがあるのですが、この小説がまさにそのカフェ経営者およびそこに集まる人々の故郷からの逃避行を語っています。実際にあったカフェなのでまるでノンフィクションのようです。彼らの苦難の体験とその折々の情景描写の中の美しい自然が残酷なぐらい対比的で頭の中に映像のように残りました。2020/12/26

rinakko

13

〈生存者〉という言葉がなんと重いことか。生き延びた人たちのこちら側と向こう側を分けた、イディッシュ語でいう〈運(マゼル)〉について思う。愛おしんだ日々との断絶。己の過去、家族や友人たちから引きちぎられ、終生難民となった彼らの物語る声が重なる。到底折り合いのつけられない理不尽な目にあったこと、それも一人一人が抱えて生きていくしかない。“彼の心のなかには、未来永劫の戦線が一本、着実に引かれつつあった。愛と怒りのあいだ。愛する人のぬくもりを取り戻したいという欲求と、すべてを捨てて立ち去りたいという衝動のあいだ。2020/09/19

yuki

9

メルボルンのカフェに集う人々が語る戦争で迫害された人々のたどってきた歴史。シェヘラザードという実在したカフェの名前の由来とともに、人々の語る恐ろしい苦難の生活に慄きます。彼らが語る中に私は人間の持つ残酷さを見てしまいます。リトアニアという国にも興味をもちました。2021/08/12

-

- 電子書籍

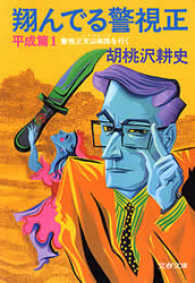

- 翔んでる警視正 〈平成篇 1〉 文春文庫