内容説明

「対話による美術鑑賞」の重要性に、教育の立場からいちはやく注目し、学校教育への応用と普及に長年取り組んできた著者が、日本人の「陶酔型」、「知識偏重型」といった美術鑑賞の姿勢や、インターネット社会がもたらす視覚情報の氾濫に警鐘を鳴らし、子どもたちの豊かな想像力を通して、美術本来の自由な世界を紹介します。

目次

序章 アートはあなたの心を映す鏡

1章 私たちの絵の見方

2章 なぜ私たちは見る力がないのか

3章 子どもの絵の見方

4章 見る人がいなければアートは存在しない

5章 絵の中に入ってみよう

6章 注意深く見ると見えてくるもの

終章 私たちにとって美術鑑賞とは何か

著者等紹介

上野行一[ウエノコウイチ]

帝京科学大学こども学部教授。1952年大阪府生まれ。大阪教育大学大学院修了。広告デザイナー、公立学校教諭、高知大学教育学部教授を経て、2010年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

Nobuko Hashimoto

30

大変読みやすい。話題の企画展は長蛇の列で大混雑するが、普段は閑古鳥という日本の美術館の状況から始まり、知識偏重、「正解」を覚えこむような美術教育の問題点を説く。そして、まずは作品をじっくり見ること、読みとったことを対話で発展させる鑑賞教育の実践を提唱。実際のワークショップを再現している部分が非常に面白い。思わず図版と見比べて、おおおー!と感心。ただ、我々が個人で鑑賞するときは声を出すのも許されないのが実態。長く鑑賞することすらはばかられる雰囲気で、写真撮影も禁止のところが多い。感想や発見の共有が難しい…2020/03/11

yukiko-i

16

有名な作品が美術館に来て、何時間待ちというニュースを見るたびに、作品の良し悪しはともかく、見た!という満足感に浸っているだけでないか、と疑問に感じることもあったが、もっと気楽に自由な感性で見ればよいのだと、気づかせてくれる一冊。2017/01/01

マカロニ マカロン

12

個人の感想です:A-。先日都立美術館で開催された「若冲展」が4時間待ちになるなど、日本では一部の企画展の入場者数が圧倒的だが、地方の美術館は観客が少ない。また、美術作品の鑑賞法の教育が知識偏重になっていて、高学年になるほど美術好きな生徒が減少している。対話型の美術鑑賞をすることで、子どもたちの豊かな想像力を通して美術作品の本質を読み取っていくことが可能だとしている。モナリザは笑っているのか怒っているのか?「睡蓮」の絵の中に「水中のカエル」を発見した子どもの想像力は、自由な美術の鑑賞法を教えてくれている。2016/10/18

ヒロセ

10

12年前に初読。私の美術鑑賞の原点はやっぱりこの本。美術鑑賞も筋トレのように、色んなアートに接し、何が描かれているのか?これは何なのか?こどもでもできるシンプルな問いを重ね、あとはじっくりと観察するだけ。すると不思議と今まで見えてこなかったものが見えてくる。その繰り返し。それにしても、対話型鑑賞の例として出てくる子どもたちの着眼点には瞠目させられる。2023/02/12

どらがあんこ

8

自己目的型の鑑賞が(美術だけではなく、小説など読書も含めて)えてして「陶酔型」(あぁ読めてよかった。見ることができて嬉しい。)に転ずるのはよくあることなのだなと。 絵を解釈する行為は「解釈する私」の土台のようなものを絵の前にさらけ出すことではないだろうか。2021/03/06

-

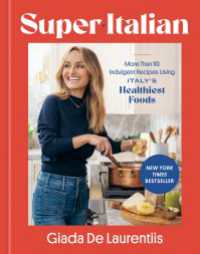

- 洋書電子書籍

- Super-Italian : Mor…