内容説明

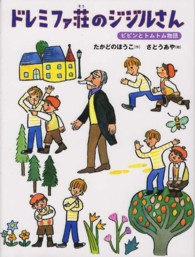

解剖学のような手法で絵本を絵本として成り立たせている表現様式をひとつひとつ解き明かし、絵本の持つ要素とその機能から、絵本は何をいかに物語るかを、数多くの絵本を例として具体的に描き出す。好評『絵本はいかに描かれるか』の続編。

目次

絵巻の表現形式と絵本の表現

絵の機能と文章の機能

絵と文章の関係

連続する絵の流れ―絵の方向とつなぎ方

ページの機能と展開の手法(ページ・ターナーの働き;片側ページ・見開きページの機能;絵の配置、文字の配置)

絵本の外側のデザインとその機能

著者等紹介

藤本朝巳[フジモトトモミ]

1953年熊本県生まれ。青山学院大学英米文学科卒業。白百合女子大学児童文学科博士課程修了。フェリス女学院大学文学部英文学科教授。絵本学会運営委員。JBBY(日本国際児童図書評議会)理事などを歴任、現在、日本イギリス児童文学会理事。日本口承文藝学会等会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

白い雲。。

3

絵本の中にこめられた作者の思いが、あらためて深く感じられる。様々な手法を駆使して作られた絵本を、子どもたちと共にもっと楽しみたい。2015/01/25

epitaph3

3

やばいくらいおもしろい内容だった。絵本の絵や文章について、すべてに意味がある配置になっているということがわかった。つまり、この本は、絵本分析のコードを示してくれた。絵本の見方が変わりますな。2014/08/23

shirokuromarble

3

すごくいろいろ考えられて、絵本ってつくられているのだなあーと感嘆。栄養として自分の中に取り込みます2012/10/21

きいち

3

絵本をめくられ、語られるメディアと捉える本。内容的には、研究者が書いている割に残念ながらかなり浅くて薄いのだけれど(草創期のマンガ論みたい)、見開きの視点移動や次のページへの展開、表紙や見返しまでも含めて一つの作品として見る視点には気づきも多く、めくって語ってきた者の一人として、自分で考えてみようと強く思わせられる。同じ絵と文字の組み合わせが連なって成り立っているのにここではほとんど触れられないマンガ論との相違点が一番のとば口になりそう。子どもは黙読、大人は音読って、そんなメディア確かにないよなあ。2012/05/15

ugaoi980630

0

ページ・ターナーについての解説が興味深かった。 電子書籍が普及し始めた現代において、一般書よりも絵本が普及できていない理由の一つはここにあるのかもしれない。2021/02/04