出版社内容情報

(1997年『高分子微粒子の最新技術と用途展開』普及版)

【執筆者一覧(執筆順】

川瀬 進 綜研化学(株) 研究開発センター

上山雅文 (株)巴川製紙所 洋紙事業部

田中眞人 新潟大学 工学部 教授

尾見信三 東京農工大学 大学院 生物システム応用科学研究科 教授

藪田元志 関西ペイント(株) 技術研究所

(現)関西ペイント(株) コーティングマテリアル研究所

森田好則 三井石油化学工業(株) ポリエチレン事業部

(現)三井化学(株) 米国在住

大川原正明 大川原化工(株) 社長

三島健司 福岡大学 工学部 助教授

(現)福岡大学 工学部 化学システム工学科 助教授

吉野文夫 大日本インキ化学工業(株) 関西ポリマー関連技術研究所

古澤邦夫 筑波大学 化学系 助教授

(現)筑波大学 産学リエゾン共同研究センター シニアコーディネーター

小石眞純 東京理科大学 基礎工学部 教授

(現)東京理科大学名誉教授

牧野公子 東京理科大学 薬学部 助教授

(現)東京理科大学 薬学部 教授

米沢一裕 日本ニューマチック工業(株) 化工機部

(現)上野キヤノンマテリアル(株) 技術部

山本 晃 日本ニューマチック工業(株) 化工機部

永田康久 東邦レーヨン(株) 開発課

(現)東邦テナックス(株) 営業開発課

石井敬三 日本ペイント(株) 合成技術研究所

山本泰裕 (株)日本触媒 ファイン製造部

(現) (株)日本触媒 情報材料営業部

松井 尚 日本合成ゴム(株) エマルジョン事業部

(現) JSR(株) 高分子研究所

星野 太 三井東圧化学工業(株) 総合研究所

(現)三井化学(株) 工業樹脂事業部

ホアキン デルガド 住友スリーエム(株) 技術本部開発部

ローレンスM.クレメンス 米国スリーエム社 Adhesive Technologies Center

今村健吾 住友スリーエム(株) 技術本部開発部

土井幸夫 昭和高分子(株) 顧問

(現)昭和高分子(株) 大阪研究所駐在

原田昭夫 昭和高分子(株) 大阪研究所

笠井 澄 日本合成ゴム(株) 四日市研究所

(現)JSR(株) 高分子研究所

藤本啓二 慶應義塾大学 理工学部

(現)慶應義塾大学 理工学部 応用化学科 助教授

中根俊彦 (株)資生堂 基盤技術研究所

(現)(株)資生堂 基盤研究本部 マテリアルサイエンス研究センター 素材開発研究所

佐藤壽彌 東京農工大学 工学部 教授

(現)東京農工大学 生物システム応用化学科 教授

鈴木廣志 昭和電工(株) 特殊化学品事業部

長谷川純 日本ゼオン(株) 情報材料事業部

(現)日本ゼオン(株) 総合開発センター 高機能材料技術研究所

望月昭宏 (株)富士通研究所 パーソナルシステム研究所

(現)ナノロア(株) 代表取締役

山岸雅幸 綜研化学(株) 化成品部

木田末男 松本油脂制約(株) 第3研究部

奥野敏光 日東電工(株) テープマテリアル事業部門

(現)NITTO DENKKO MATERIALS MALAYSIA (日東電工マレーシア)研究開発

大島俊幸 日東電工(株) テープマテリアル事業部門

斎藤 翼 (株)ブリヂストン 研究開発本部

(執筆者の所属は,注記以外は1997年当時のものです)

【構成および内容】

序 論 川瀬 進

第1編 高分子微粒子合成技術

第1章 懸濁重合法

1.重合法と粒径分布 上山雅文

1.1 懸濁重合法における粒子径分布の制御

1.2 高分子微粒子を得る懸濁重合法の実際

1.2.1 概要

1.2.2 多孔板法

1.2.3 高剪断力攪拌懸濁重合

1.2.4 一段分散懸濁重合法

1.3 まとめ

2.複合化の技術 田中眞人

2.1 はじめに

2.2 複合体粒子生成メカニズム

2.3 複合体粒子の調整

2.3.1 被覆型複合体粒子

2.3.2 傾斜構造被覆型複合体粒子

2.3.3 内部分散型複合体粒子

2.4 おわりに

第2章 乳化重合法 尾見信三

1.乳化重合機構

1.1 乳化重合機構

1.1.1 Harkins の古典的反応機構

1.1.2 均一相生成モデル

1.1.3 凝集核生成モデル

1.2 乳化重合の反応速度

1.2.1 nの予測

1.2.2 重合体粒子内モノマー濃度

1.3 重合体粒子数

1.4 この節のまとめ

2.乳化重合におけるモルフォロジー制御

2.1 モルフォロジーの支配因子

2.2 粒子モルフォロジーの類型

2.3 モルフォロジー制御の実例

2.3.1 コア・シェル(C)型モルフォロジー

2.3.2 相分離小ドメイン形成(S)型モルフォロジー

2.3.3 半球型(H)モルフォロジー

2.3.4 架橋粒子のモルフォロジー

2.4 おわりに

第3章 非水系重合粒子

1.非水系ビニル重合体粒子 藪田元志

1.1 はじめに

1.2 NAD用高分子分散安定剤と粒子の製造法

1.3 粒子の成長機構と粒子径のコントロール

1.3.1 分散安定剤が少ない場合

1.3.2 分散安定剤が多い場合

1.4 まとめ

1.5 おわりに;分散重合に関する学術的報文

2.ポリオレフィン-製造用触媒の粒子形状,粒径制御 森田好則

2.1 ポリオレフィン製造技術の歴史

2.2 ポリオレフィン製造触媒の進歩

2.3 ポリオレフィン用触媒の粒子形状,粒径制御技術

第4章 均一径微粒子の作成 尾見信三

1.はじめに

2.均一微粒子合成の原理

2.1 La Mer 線図

2.2 ミセル会合体を母体とする粒子形成

2.3 均一な液滴を母体とする粒子調整

3.均一微粒子の合成法各論

3.1 モノマーからの重合による調整

3.1.1 非水系分散重合法

3.1.2 ソープフリー乳化重合

3.1.3 乳化重合,マイクロエマルション重合

3.1.4 ミニエマルション重合,懸濁重合法

3.1.5 シード重合法

3.2 高分子溶液からの調整

4.おわりに

第5章 スプレードライ法

1.スプレードライ法 大川原正明

1.1 はじめに

1.2 SDの原理と装置

1.2.1 原理

1.2.2 液状物の微粒子装置

1.2.3 感想と分離の考え方と装置

1.3 微粒子乾燥装置と使用例

1.3.1 二流体ノズル

1.3.2 回転ディスク

1.4 造粒乾燥装置と使用例

1.4.1 回転ディスク式

1.4.2 圧力ノズル式(加圧二流体ノズル)

1.5 特殊な使われ方

1.5.1 グローズド型

1.5.2 スプレーバッグ型

1.5.3 流動層内蔵型スプレードライヤー

1.6 冷却造粒法

1.7 おわりに

2.SCFを用いる微粒子形成 三島健司

2.1 超臨界流体(SCF)

2.2 超臨界流体の塗装技術への応用

2.3 超臨界二酸化炭素を用いた高分子微粒子の生成

第6章 複合エマルジョン 吉野文夫

1.はじめに

2.コア/シェル重合(シード重合)による複合化

3.ミニエマルジョン重合による複合化

4.マイクロエマルジョン重合による複合化

5.その他の方法による複合化

第7章 微粒子凝集法

1.湿式凝集法-ヘテロ凝集法によるラテックスの複合化 古澤邦夫

1.1 はじめに

1.2 高分子ラテックスとシリカ粒子のヘテロ凝集体形成挙動

1.3 電解質および高分子添加の影響

1.4 ヘテロ凝集理論による凝集挙動への解析

1.5 多層複合粒子の大きさと組成制御

1.6 ヘテロ凝集体のカプセル化

1.7 油滴をTemplate に用いたラテックスの集合化

2.乾式 小石眞純

2.1 はじめに

2.2 分散・凝集と粒子界面の構築・制御

2.2.1 臨界粒子径と分散・凝集

2.2.2 分散・凝集と粒子界面

2.2.3 静電気の除電現象と粒子界面構築

2.3 乾式微粒子凝集法

2.3.1 粒子界面制御の界面構築への応用

2.3.2 乾式微粒子凝集法

第8章 マイクロカプセル化 牧野公子

1.はじめに

2.マイクロカプセルの調整

2.1 相分離法(コアセルべーション法)

2.1.1 単純コアセルべーション法

2.1.2 複合コアセルべーション法

2.2 界面重合法

2.3 液中乾燥法(界面沈殿法)

2.4 オリフィス法

2.5 界面無機反応法

2.6 超音波法

第9章 高分子粒子の粉砕 米沢一裕,山本 晃

1.ジェットミルについて

1.1 PJM型ジェットミル

1.2 IDS型ジェットミル

2.機械式ミルについて

2.1 ポリイミドについて

2.2 微粒子の調整方法

2.3 ポリイミド微粒子の形態と構造

3.芳香族ポリアミド微粒子

4.芳香族ポリイミド微粒子の炭素化

5.まとめ

第10章 結晶性ポリイミド微粒子 永田康久

1.はじめに

2.芳香族ポリイミド微粒子

2.1 ポリイミドについて

2.2 微粒子の調整方法

2.3 ポリイミド微粒子の形態と構造

3.芳香族ポリイミド微粒子

4.芳香族ポリイミド微粒子の炭素化

5.まとめ

第2編 高分子微粒子の応用

第1章 塗 料

1.レオロジー制御剤 石井敬三

1.1 はじめに

1.2 高分子微粒子分散液の流動性

1.2.1 粒子の膨潤と分散液粘性

1.2.2 粒子の凝集構造と流動性

1.3 レオロジー制御剤の塗料への応用

1.3.1 厚膜作業性

1.3.2 メタリック顔料の配向調整

1.3.3 エッジ被覆性

1.3.4 粉体の表面改質

2.蛍光顔料-進歩と最近の話題- 山本泰裕

2.1 蛍光顔料について

2.2 昼光蛍光顔料の製法

2.3 蛍光顔料の用途

2.3.1 軟質塩化ビニル樹脂

2.3.2 硬質塩化ビニル樹脂

2.3.3 ポリオレフィン系樹脂

2.3.4 その他の樹脂

2.3.5 その他

第2章 コーティング材

1.紙コート材,中空微粒子 松井 尚

1.1 はじめに

1.2 紙塗工におけるPPの効果

1.3 中空のPPの種類

1.3.1 重合収縮を利用する中空PP

1.3.2 アルカリ膨潤を利用する中空PP

1.3.3 塩基,酸2段階処理法による中空PP

1.4 中空PPの性能

1.4.1 透明フィルムに塗工した場合の光散乱力

1.4.2 実際に紙に塗工した場合の性能

1.4.3 塗料工紙の軽量化

1.5 中空PPの利用

1.5.1 超軽量微塗工紙への利用

1.5.2 カレンダー条件の緩和への利用

1.5.3 アート紙,板紙分野への利用

1.5.4 その他の利用

1.6 おわりに

2.紙コート剤-偏平微粒子- 星野 太

2.1 はじめに

2.2 偏平微粒子の調整

2.3 粒子偏平化のメカニズム

2.4 偏平微粒子の応用

2.4.1 コート紙

2.4.2 感熱記録紙

2.5 おわりに

第3章 エマルション粘着剤 ホアキン デルガド,ローレンス クレメンス,今村健吾

1.はじめに

2.乳化重合の不均一な性格

3.界面活性剤の粘着剤の接着力への影響

3.1 界面活性剤の量とその経時変化による接着力への影響

3.2 粘着剤表面における界面活性剤の配列およびその接着力への影響

3.3 界面活性剤の性質の粘着特性の影響

4.まとめ

第4章 土木・建築 土井幸夫,原田昭夫

1.はじめに

2.建築関連での高分子エマルジョン

2.1 使用実績推移

2.2 応用技術の変化

2.2.1 快適さの指向

2.2.2 安全指向

2.2.3 省手間指向

2.3 製造技術上の変化

2.3.1 酢酸ビニル樹脂系およびEVA樹脂系エマルジョン

2.3.2 アクリル樹脂系エマルジョン

2.3.3 その他のエマルジョン

3.土木関連での高分子エマルジョン

3.1 使用実績推移

3.2 応用技術上の変化

3.2.1 工法の確立

3.2.2 高性能化

3.2.3 省力化

3.2.4 美観と保護

3.2.5 左官以外の新しい用途

3.3 製造技術上の変化

3.3.1 水溶性高分子を保護コロイドしたアクリル系エマルジョン

3.3.2 種々の重合法の応用

4.おわりに

第5章 診断薬担体 笠井 澄

1.医療検査でのポリマー粒子

2.診断薬用ポリマー粒子

3.ポリマー粒子を使用した検査法

4.新しい診断薬用粒子(DNA結合粒子)

第6章 医療と微粒子 藤本啓二

1.医療における微粒子

2.微粒子で検出する

3.微粒子で見る

4.微粒子で集める

5.微粒子で分ける

6.微粒子で増やす

7.微粒子で創る

8.微粒子で運ぶ

9.おわりに

第7章 化粧品 中根俊彦

1.化粧品原料とは

2.化粧品における高分子微粒子

3.高分子微粒子の素材

3.1 合成ポリマー

3.2 天然ポリマー

4.化粧品原料としての高分子微粒子の機能

4.1 肌上での使用感触

4.2 分散性

4.3 吸水・吸油特性

4.4 光学的な特性

4.5 多機能化・高機能化

4.5.1 カプセル化

4.5.2 複合粉末

5.高分子微粒子の形状

6.今後の展望

第8章 液クロ充填材

1.ポリマー系HPLC用充填材の合成 佐藤壽彌

1.1 はじめに

1.2 懸濁重合

1.3 逆懸濁重合

1.4 均一粒径ゲルの合成

1.4.1 シード重合法

1.4.2 SPG膜乳化法

1.5 ポリマーの架橋による方法

1.5.1 再生キチンビーズ

1.5.2 ポリアミノ酸

1.6 ゲルとカラムの性能評価

1.7 おわりに

2.ポリマー系クロマト用充填剤の展開 鈴木廣志

2.1 はじめに

2.2 クロマト用充填剤の種類

2.3 HPLCの分離モード

2.4 ポリマー充填剤の合成

2.4.1 基材ゲルの重合

2.4.2 表面修飾

2.5 充填剤開発の流れ

2.5.1 理論段数の向上

2.5.2 選択性の向上

2.6 おわりに

第9章 懸濁重合法トナー 長谷川純

1.はじめに

2.懸濁重合法トナーの製造工程

3.懸濁重合法トナーの特徴

3.1 トナー形状

3.2 粒径および粒径分布

3.3低温定着化

4.今後の課題

第10章 ポリマー微粒子の液晶スペーサへの応用 望月昭宏

1.LCD用スペーサの役割

2.スペーサに求められる特性

2.1 形状/形態

2.2 電気的特性

2.3 光学的特性

2.4 化学的特性

2.5 力学的特性

3.ポリマースペーサの種類

4.ポリマースペーサの課題とLCD固有のスペーサ特性

4.1 固着スペーサ

4.2 新型LCD用スペーサ技術

4.3 接着スペーサ

5.ポリマースペーサへの期待

第11章 その他

1.人造大理石用添加剤 山岸雅幸

1.1 はじめに

1.2 人造大理石用低収縮剤

1.2.1 LPAの種類と特徴

1.2.2 人造大理石用LPA

1.2.3 性能向上因子

1.3 LPAとしてのゲル粒子の問題点

1.3.1 混練時の系の粘着

1.3.2 透明性の低下

1.3.3 耐熱性の低下

1.4 新しいLPA用粒子

1.4.1 コア/シェル型ミクロゲル

1.4.2 表面に反応性基を有する粒子

1.4.3 カップリング剤を有する粒子

1.5 今後のLPA粒子

2.熱膨張性微粒子 木田末男

2.1 はじめに

2.2 熱膨張性マイクロカプセル

2.3 熱膨張性マイクロカプセルの製造方法

2.4 熱膨張性マイクロカプセルの用途展開

2.4.1 盲人用立体コピーシステム

2.4.2 レリーフ模様付け

2.4.3 発泡不織布

2・4・4 紙

2.4.5 多孔体

2.4.6 収縮防止剤

2.4.7 プラスチックマイクロバルーン

2.5 おわりに

3.熱膨張微粒子(熱剥離接着剤) 奥野敏光・大島俊幸

3.1 はじめに

3.2 剥離機能を有する粘着テープ

3.3 剥離性粘着テープ

3.4 熱剥離性テープ

3.4.1 構成

3.4.2 剥離のメカニズム

3.4.3 一般特性

3.4.4 加熱処理による接着力変化

3.4.5 保存性

3.4.6 用途事例

3.4.7 具体的選定事例

3.4.8 使用上の注意事項

3.4.9 加熱剥離条件

3.5 おわりに

4.電気粘性流体 斎藤 翼

4.1 はじめに

4.2 分散型ER流体の変遷

4.3 炭素質系ER流体の開発

4.4 ER流体の応用

4.5 おわりに

内容説明

本書は、高分子微粒子の合成法(懸濁重合・乳化重合・非水系重合・均一径微粒子・スプレードライ・複合エマルジョン・微粒子凝集・マイクロカプセル・高分子粒子の粉砕・結晶性ポリイミド微粒子)と、高分子微粒子の応用(塗料・コーティング材・エマルション粘着剤・土木建築用エマルション・診断薬担体・医療・化粧品・液クロ充填材・トナー・液晶スペンサー)の全般にわたって、第一線の研究者によってまとめられたものである。

目次

第1編 高分子微粒子合成技術(懸濁重合法;乳化重合法;非水系重合粒子;均一径微粒子の作成;スプレードライ法 ほか)

第2編 高分子微粒子の応用(塗料;コーティング材;エマルション粘着剤;土木・建築;診断薬担体 ほか)

著者等紹介

尾見信三[オミシンゾウ]

東京農工大学大学院生物システム応用科学研究科教授

佐藤寿弥[サトウヒサヤ]

東京農工大学工学部教授。(現)東京農工大学生物システム応用化学科教授

川瀬進[カワセススム]

綜研化学(株)研究開発センター

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 和書

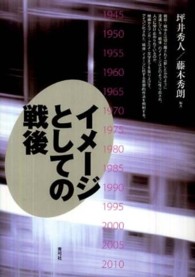

- イメージとしての戦後

-

- 和書

- ドルセイ魂 創元推理文庫