目次

第1部 日本国憲法下における刑事弁護の歴史(戦後改革における刑事弁護;刑事訴訟法の施行前後から平野『刑事訴訟法』前後まで(1950年代)

誤判問題の展開から学生公安事件前夜まで(1960年代)

学生公安事件から「弁護人抜き裁判法案」まで(1970年代)

死刑確定囚再審から被疑者弁護の充実・強化への胎動まで(1980年代)

松江人権シンポから司法制度改革審議会まで(1990年代)

刑事弁護の質的向上の到達点と課題―21世紀を迎えて)

第2部 刑事弁護担い手論の展開(1980年代半ばまでの司法動向の特徴と課題;刑事弁護による刑事手続改革へ;憲法・刑事訴訟法における刑事弁護の位置)

第3部 刑事弁護による改革可能性(刑事弁護の隘路の克服へ;刑事弁護による「調書裁判」の克服へ;被疑者取調問題の展開;刑事弁護への期待と課題;刑事司法改革と刑事弁護)

著者等紹介

大出良知[オオデヨシトモ]

1947年、宮城県生まれ。東京都立大学卒業。同大学大学院博士課程中退。静岡大学、九州大学、東京経済大学で刑事訴訟法の教鞭をとる。季刊刑事弁護創刊時の編集委員。司法制度の歴史にも関心をもち、司法制度改革にかかわっての発言も行ってきた。また、司法書士の歴史の編纂にも携わった。現在は、弁護士。九州大学名誉教授。東京経済大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ねお

20

裁判員裁判や被疑者国選が制度化された後に法律を学び始めたため、歴史的には新しい制度や運用を当然視してしまいがちであったが、戦後改革から司法改革までの歴史を弁護権という視座から振り返ることで、現在存在する制度や運用がいかに形成されてきたか、そこに至るまでにはどのような困難があったかを時代背景とともに理解し、年代ごとの動きをイメージすることができるようになった。特に、ミランダ判決等で有名な1960年代以降日本の判例が動いた時期であったにも拘らず、旧態依然とした運用が継続した理由に大量の公安事件があったことや、2021/10/14

-

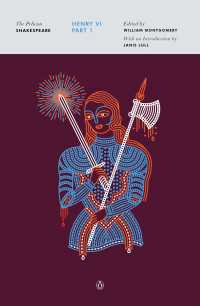

- 洋書電子書籍

- Henry VI, Part 1