目次

第1章 楽譜の基本

第2章 楽譜の比較

第3章 テンポについて

第4章 テンポの決め方

第5章 舞曲について

第6章 舞曲の種類

第7章 装飾音符について

第8章 装飾音符の種類

第9章 アーティキュレーションについて

第10章 楽譜の選び方、見方について

第11章 誤解されやすい用語や記号について

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

もよ

13

これは、いわゆる「楽譜の読み方の基本を教えてくれる本」ではありません。日本の古典文学の場合に例えれば、「はな」が何を指すかとか、敬語で誰のことについての文か判断するとか、そういった感じのバロック時代の楽譜を見て、当時どういう音楽が実際には演奏されていたかを理解するために必要な知識が100ページ弱にまとめられています。 ここまでコンパクトに重要事項に絞った類書はないように思います。2017/03/29

Sachi

9

テンポについての章が難しい。アーティキュレーションについて非常に勉強になりました。バッハ結局どう弾くのがよいのか全然分からずで、さまよっていたので非常に参考になります。基本的で大切なことが述べられております。楽譜の選び方についても参考になります。実用版の楽譜は必ず原典版も用意して使用すべきというのは分かりますが実際自分で正しく楽譜を読む力がなければ、いくら見比べてたところでどこがどうって分からず、明確な根拠のないままに校訂版の弾き方を安易に選んで弾いてました。薄いですがとても役に立つ内容の本だと思います。2015/07/24

ginger

2

ほぼ独学で今まで楽器を演奏していたけど、いかに自分勝手で歴史的要素を無視していたかを痛感させられた。楽譜を読むという行為はもしかしたら演奏するよりも多くの時間を割くべきなのかもしれない。テンポやトリルなど、すんなり理解できないところはあったけど、まずは自分の持っているバッハのフルートソナタの楽譜を眺めながらプロの音源を聞いてみたいと思う。音楽の深さ、偉大さに改めて触れることができた2012/11/25

Kody

1

1 週目。普段ほとんど譜を読まずクラシックを聴かない身からすると、まだ敷居が高かった。正直 2 割程度しかピンとこなかったので要再読。とはいえ概要や用語など勉強になることは多かった。■バロック〜古典について「楽譜に書かれていないことの読み取り方とその理由」について触れている。ざっくりいうと「テンポシステム」「舞曲」「装飾音・アーティキュレーション」について解説し、実際の譜面を示しながらどう解釈すべきかを判別する。また、「原典版」に訳と解説をつけた「実用版」の危険性についても触れる。2013/06/26

とだうず

0

J.S.バッハからシューベルトまでとあるが、主にバロック音楽の解釈についての本。中級者以上のアマの演奏家を対象としているが、初心者でも読み通せる。それぞれの舞曲についての解説の章が面白く、サラバンドをけして牧歌的にゆったりと演奏すべきではない、といった記述などためになった。2021/06/18

-

- 電子書籍

- フウフヤメマスカ? 2巻 COMIC …

-

- 和書

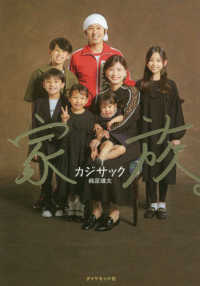

- 家族。