出版社内容情報

※動画中の価格は2021年11月当時のものです。ご注意ください。

【紀伊國屋書店チャンネル】

内容説明

賢い人・偉い人も、「見たいもの」だけ見るとバカになる。陰謀論、デマ、偏向報道、詐欺、詭弁、勘違い、差別、分断―用語解説から事例、対処法、使い方まで。

目次

第1部 認知バイアスへの論理学的アプローチ(二分法の誤謬;ソリテス・パラドックス;多義の誤謬 ほか)

第2部 認知バイアスへの認知科学的アプローチ(ミュラー・リヤー錯視;ウサギとアヒル図形;ゴムの手錯覚 ほか)

第3部 認知バイアスへの社会心理学的アプローチ(単純接触効果;感情移入ギャップ;ハロー効果 ほか)

著者等紹介

高橋昌一郎[タカハシショウイチロウ]

1959年生まれ。國學院大學教授。専門は、論理学・科学哲学。情報文化研究所所長、Japan Skeptics副会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

- 評価

COSMOS本棚

-

- 洋書

- Missing

-

- 電子書籍

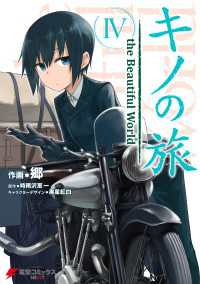

- キノの旅4 the Beautiful…