出版社内容情報

「社会運動」か、「国家」の再評価か?

グローバリズムに対するブルデューの「回答」の核心を明かす!

1960年代の活動当初から社会に介入=発言し続ける「知識人」であったブルデューの真価とは何だったのか。冷戦終結を経て、20世紀型知識人が有効性を失っていく今、全生涯の社会的発言を集成し、旧来型の「社会運動」への挺身でも「国家」の単純な再評価でもなく、その両者を乗り越えてグローバリズムの対峙したブルデュー思想の現代的意味を炙り出す、決定版論集。

【著者紹介】

●ピエール・ブルデュー(Pierre Bourdieu, 1930-2002)高等師範学校卒業後、哲学の教授資格を取得、リセの教員となるが、55年アルジェリア戦争に徴兵。アルジェ大学助手、パリ大学助手、リール大学助教授を経て、64年、社会科学高等研究院教授。教育・文化社会学センター(現在のヨーロッパ社会学センター)を主宰し学際的共同研究を展開。81年コレージュ・ド・フランス教授。主著『ディスタンクシオン』『再生産』『芸術の規則』『パスカル的省察』『科学の科学』『自己分析』『国家貴族』(以上邦訳、藤原書店)ほか多数。

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

1.3manen

31

2002年初出。社会科学は、調査者と支配される側の人びとを隔てる明示化されていない隔たりの分析を含むことによって、支配される側の人びとが自らのおかれた状況そのもののゆえに表現できないことを可視化する(33頁)。戦争は、自らの論理に突き動かされて、植民地システムの真の相貌をあらわにする(38頁)。ブルデューによると、下層プロレタリアートは、変革の大いなる意思とあるがままの世界についての運命論的な諦めとの間を動揺していると指摘した(65頁)。文化的剥奪の意識は、経済的剥奪の意識ほど強烈でない。2016/06/23

roughfractus02

8

著者の政治介入について権威的立場から発言する遅れてきた20世紀知識人と非難する者は多い。知識人となってから地方の庶民の出自であることを語り、特殊的知識人として普遍的知識人サルトルを超えたような振る舞いや言動に落胆する者もいたという。一方、そのような非難はグローバリゼーションを新潮流として受け入れ、メディアで鼓吹した者たちから出てきたとも言われる。著者の社会的発言を集めた本書では、学ぶ者が文化資本の剥奪を科学によって軽視し、非政治化する過程を階級の再生産システムとしての教育に見る著者の実践介入の面を辿れる。2024/06/03

-

- 和書

- 新税理士法 (七訂版)

-

- 電子書籍

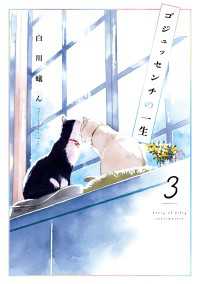

- ゴジュッセンチの一生3【電子限定特典付…