出版社内容情報

記憶・暗記の読書から、「忘れる」=考える・創造の読書へ

じゃんじゃん読んで、じゃんじゃん忘れる

大転換の時代に、鷲田小彌太式「読書術」指南=知的生き方の提案。本書のテーマは「忘れる読書」だ。「読書(内容)は忘れてもいい。」…「忘れる読書」で「教養」が身につくといいたい。

内容説明

記憶・暗記の読書から、「忘れる」=考える・創造の読書へ。

目次

0 「読書」とは?

1 読んだ本は「全部」忘れてもいい

2 読書家は仕事ができる

3 仕事ができる人は読書家だ

4 人間は「本」だ

5 記憶が「いい」は、仕事が「できる」だった

6 ライブラリーのある空間をもとう

7 「人間」が変わった

8 人生の「中心」期、四〇代をどう生き抜くか

補 わたしの読書案内

著者等紹介

鷲田小彌太[ワシダコヤタ]

1942年、白石村字厚別(現札幌市)生まれ。1966年大阪大学文学部(哲学)卒、73年同大学院博士課程(単位修得)中退。75年三重短大専任講師、同教授、83年札幌大学教授。2012年同大退職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

tamami

55

『大学教授になる方法』『日本人の哲学』(全5巻)等の著書がある著者の、本と読書をネタに縦横無尽に語り尽くした人生論と言ったらよいだろうか。「読書」のない「生活」は、「人間らしさ」の放棄に等しいと言い切る著者は、「読書家は仕事ができる」「人間は「本」だ」「ライブラリーのある空間をもとう」等の殺し文句と具体的な読書活用法で、その効用、成果を煽りに煽る。体系的でない分、どこから読んでも「読書」の効用にありつける。最終章でいきなり人生の40代をどう生きるかという話になり面食らうが、若い人に是非という著者の爺心か。2023/03/14

Misae

2

現代文の試験問題によく出てくる人の本だと思ったら違った。それは鷲田清一だった。 かつては暗記することが読書であったが、今の時代はもう違うのだ。 エッセイっぽく、著者の本、本を読むことへの思いがつらつらと書かれている。最後の仕事に関する捉え方は私はなんか受け入れられなかったけど、世代とかやってる職業の差なのかも。最後はお酒の飲み方の話で終わってた。 巻末に成長するための10冊、成熟するための10冊、死ぬまでの10冊が紹介されていた。司馬遼太郎、池波正太郎、藤沢周平を全巻読む なんていう老後も良さそう。2024/09/03

ぽんぽこ

2

読書家の大御所が書く読書論。「人間は、本を読んでこそ真っ当な大人になれる」とのこと。私が真っ当な大人になれてるかはさておき、真っ当な大人の代表みたいな著者が言うと説得力がありますね。自分の為の時間は自分だけの空間から生まれる。故に大人も自分の部屋を持ちましょう。書斎は憧れますね。2024/04/12

Nat Hat

2

読書の超ベテランが書く「読書論」。昭和から平成、令和と時代を超えて、どうやって本を読み、そこから何を得て、どんな人間になるか?それが少し毒の効いた文書でテンポよく書かれる。本から学ぶことを王道と考えるゆえに少し極論もあるけど、まぁ許容範囲。読書家としては納得するところがとても多い。2023/09/30

タカ

2

読書方法、あり方について再考察することができる一冊。小難しい内容もあったが、読書は教養以外にも集中力と持続力の鍛錬にもなることは納得。読書を楽しみながら、そうしたスキルを自然に鍛えられるのが理想。2023/05/19

-

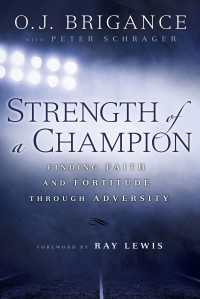

- 洋書電子書籍

- Strength of a Champ…