出版社内容情報

6割以上の会社がメンタルヘルス悪化の社員を抱えるいま。経営の巨人、ドラッカーの言葉から心の病を食い止める方法を探る

「不本意な配属で、自分が何のために仕事をしているか分からなくなった」

「“できない上司”と部下に陰口を言われつらい」

「仕事に人生を捧げてきたのに、定年後の雇用延長では職場で軽んじられる」

仕事に打ち込むほど悩みは増え、時にはメンタルヘルスのバランスを損ねる。

臨床心理士であり、職場のメンタルヘルスにかかわる対応やその仕組みづくりに携わるコンサルタントである

著者は、「経営学の父」と呼ばれるピーター・F・ドラッカーの名言に、その解を見いだした。

「この考えを経営者や管理職が実践したら、メンタルヘルス問題も少なくなるのに」

「この考えを働く人が理解していたらストレスも少なくて済むのに」。

ドラッカーの著書から珠玉の言葉を選び抜き、メンタルヘルス・マネジメントの観点で解説したのが本書だ。

「最初の仕事はくじ引きである。最初から適した仕事につく確率は高くない」

「あらゆる組織が、『人が宝』と言う。ところが、それを行動で示している組織はほとんどない」

「いまや企業は、従業員を会社人間にしておくことが、本人のためにも企業のためにも危険であることを認識すべきである」

「コミュニケーションとは、知覚であり、期待であり、要求であり、情報ではない」

「冷たく、厳しく、不愉快そうでありながら、誰よりも多くの人たちを育成する人がいる」

ドラッカーの言葉は、思考の転換を促す。悩みを抱える人は、その悩みを自信に変えるためにどうすればいいのか。

メンタルヘルスのバランスを崩した部下や同僚、もしくは上司を持つ人は、彼ら彼女らにどう接すればいいのか。

そして経営者や人事部は、働く人がモチベーション高く仕事に臨めるように、どんな支援ができるのか。

事例を盛り込んだ全21章で、メンタルの様々な問題への対処法、改善法を探っていく。

【Part1】 キャリアの節目で立ち止まるとき

[Chapter1] 「自分の仕事は必要なのか」

[Chapter2] 憧れの仕事に失望して

[Chapter3] 会社人間の燃え尽き

[Chapter4] 「できない上司」の憂鬱

[Chapter5] 仕事の仕方への戸惑い

[Chapter6] 専門家のプライドと現実

【Part2】 管理職というストレス

[Chapter7] コミュニケーションの勘違い

[Chapter8] 人間関係は最大の悩み?

[Chapter9] 「抱え込み」をやめるために

[Chapter10] 「嫌われる勇気」を持つ

[Chapter11] 「モノ言う部下」は敵なのか

[Chapter12] 木を見て森を見失う

【Part3】 職場でできること 会社がすべきこと

[Chapter13] 人を使い捨てにする会社の行く末

[Chapter14] 「メンタルヘルス対策」とは何か

[Chapter15] ストレスチェック義務化の影響

[Chapter16] 「病院に行ったほうがいい」と言っていいのか

[Chapter17] コミュニケーション・スタイルは変えられる

[Chapter18] ハラスメントを巡る見解の相違

[Chapter19] 成果主義とメンタルヘルス

[Chapter20] M&Aとメンタルヘルス

[Chapter21] 利益の本質

【著者紹介】

コンピュータメーカーに勤務後、大学院に進学し、臨床心理士資格を取得。その後、メーカーおよびEAP(従業員支援プログラム)にて人事とメンタルヘルス対応の業務を経験して独立。現在、企業のメンタルヘルス向上の仕組みづくり、人事労務問題対応のコンサルティングを行っている。企業経験を活かしたコンサルティングや職場環境改善活動の実践に定評がある。著書に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、『黒い社労士と白い心理士が教える問題社員50の対処術』(共著、小学館集英社プロダクション)などがある。月刊誌『日経情報ストラテジー』で「ドラッカーに学ぶメンタルヘルス~実践編」を連載中。

内容説明

「自分の仕事は何のため?」「“できない上司”と言われ、つらい」悩めるビジネスパーソンに贈る「経営学の巨人」、もう1つの読み解き方。

目次

1 キャリアの節目で立ち止まるとき(「自分の仕事は必要なのか」;憧れの仕事に失望して;会社人間の燃え尽き ほか)

2 管理職とというストレス(コミュニケーションの勘違い;人間関係は最大の悩み?;「抱え込み」をやめるために ほか)

3 職場でできること会社がすべきこと(人を使い捨てにする会社の行く末;「メンタルヘルス対策」とは何か;ストレスチェック義務化の影響 ほか)

著者等紹介

尾崎健一[オザキケンイチ]

コンピュータメーカーに勤務後、大学院に進学し、臨床心理士資格を取得。その後、メーカーおよびEAP(従業員支援プログラム)にて人事とメンタルヘルス対応の業務を経験して独立。現在、企業のメンタルヘルス向上の仕組みづくり、人事労務問題対応のコンサルティングを行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

りえ

yamaaki

のんちゃんのパパ

ゆうたろう

たこわさ

-

- 電子書籍

- ミッションクリアが世界を救う【タテヨミ…

-

- 和書

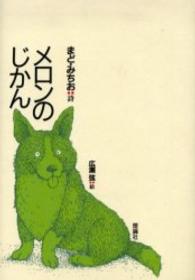

- メロンのじかん