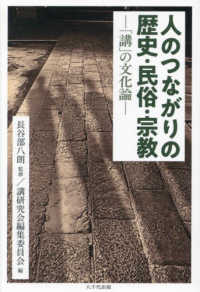

内容説明

画家はいかにして絵画空間をつくり出し、観者はそれをどう受け止めるのか。作品の背後に潜む画家の意図に鋭く迫り、錯綜する批評言説を丁寧に読み解くことで、秘められた絵画の力を解放し、新たな美術史の姿を描き出す。今、あらためて絵画と出会い、絵画を語るための八つのアプローチ。

目次

「絵画」を描く―二十世紀の絵画へ(長屋光枝)

ジョルジュ・ブラックの触覚的な絵画空間―木目模様の描写を巡って(一九一一‐一九年)(杉本渚)

抽象の探求―カンディンスキーとマレーヴィチの“非対象/無対象”の絵画(大島徹也)

絵画と全方位―マレーヴィチ、リシツキー、モンドリアン(沢山遼)

混淆するイスム(‐ismes)―一八九一年におけるフランス前衛画家たちの布置(亀田晃輔)

点描から垣間見える死―ジョルジュ・スーラからダミアン・ハーストへ(加藤有希子)

画家としてのダミアン・ハースト―「桜」シリーズにおける実践をめぐって(小野寺奈津)

絵画の手(平倉圭)

著者等紹介

長屋光枝[ナガヤミツエ]

1969年、岐阜県に生まれる。現在、国立新美術館学芸課長

杉本渚[スギモトナギサ]

1992年、東京都に生まれる。国立新美術館研究補佐員を経て、現在、石橋財団アーティゾン美術館学芸員

大島徹也[オオシマテツヤ]

1973年、愛知県に生まれる。現在、多摩美術大学教授

沢山遼[サワヤマリョウ]

1982年、岡山県に生まれる。美術批評家

亀田晃輔[カメダコウスケ]

1988年、東京都に生まれる。現在、国立新美術館研究補佐員、神戸大学大学院人文学研究科研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

![[カラー版]アマガミ precious diary 2巻 ヤングアニマルコミックス](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0107446.jpg)

- 電子書籍

- [カラー版]アマガミ precious…