内容説明

戦後日本の教科書に見る狭い海洋教育から「自然と人類の共生」を目指して[社会科編]。島国であるわが国にとって「海」は、とりわけ重要な資源であり、また日本人の豊かな自然観も育んできた一方、その重要性がゆえに争いの場となることや、多発する自然災害などにより「畏れ」の対象ともなってきた―。[社会科編]では、その時々の政治・社会情勢の影響を受けやすいとされる小学校の社会科教科書の内容の変遷を辿る。水産・工業・海運・離島・国土・環境といった、「海」に関わる社会科の各領域の内容が、時代ごとに揺れ動く様相を明らかにした一冊。

目次

第1章 社会科の概要:戦後初期における社会科の成立

第2章 食糧生産から見た海〈水産〉

第3章 工業生産から見た海〈工業〉

第4章 交通運輸からみた海〈海運〉

第5章 生活からみた海〈離島〉

第6章 国境からみた海〈国土〉

第7章 環境としての海〈公害と資源保護〉

補論1 工業港をめぐる教育内容の分析―教材比較を通して

補論2 文部省著作教科書における海洋教育教材

解題―暮らしの中に息づく自然

附録 学習指導要領における海洋をめぐる記述

著者等紹介

田中智志[タナカサトシ]

東京大学大学院教育学研究科名誉教授

小国喜弘[コクニヨシヒロ]

東京大学大学院教育学研究科教授

田口康大[タグチコウダイ]

東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター特任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 電子書籍

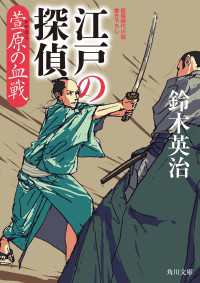

- 江戸の探偵 萱原の血戦 角川文庫