出版社内容情報

なぜ少女たちはピアノを習うのか

日本に西洋音楽がもたらされ普及していくなかで、ほかの楽器に比べて一般の家庭に積極的に受け入れられていったピアノ。その習い手は、多くの場合には妻、そして娘であった。なぜほかの楽器ではなく、ピアノなのか。なぜその習い手は女性なのか。ピアノが普及していく黎明期の日本社会を丹念に追い、その背景に迫る渾身の書。

内容説明

日本に西洋音楽がもたらされ普及していくなかで、ほかの楽器に比べて一般の家庭に積極的に受け入れられていったピアノ。その習い手は、多くの場合には妻、そして娘であった。なぜほかの楽器ではなく、ピアノなのか。なぜその習い手は女性なのか。ピアノが普及していく黎明期の日本社会を丹念に追い、その背景に迫る渾身の書。

目次

近代日本のピアノと女性

第1部 「ピアノを弾く女性」という記号―イメージの生成(「ピアノを弾く少女」―少女たちが夢に見たもの;琴から洋琴へ―近代日本の知識人男性が音楽に託したもの)

第2部 家庭と音楽―イメージと現実の交差するところ(百貨店と音楽―音楽と商業は手に手をとって;近代日本における家庭音楽論―「一家団欒」という未完の夢を越えて)

第3部 音楽を奏でる女性たち―近代日本の音楽愛好家と職業音楽家(音楽に親しむ少女たち―女子学習院の場合;女性職業音楽家の光と影―音楽はジェンダー規範の解放区?;規範の流動性と「ピアノを弾く女性たち」)

著者等紹介

玉川裕子[タマガワユウコ]

1959年生まれ。桐朋学園大学(ピアノ専攻)を経て、東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文化修士課程修了。現在、桐朋学園大学教授。主な研究領域は近代ドイツおよび日本の音楽文化史、ジェンダー視点による音楽史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

trazom

noznoz

manabukimoto

バッシー

nori

-

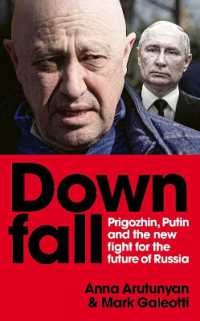

- 洋書

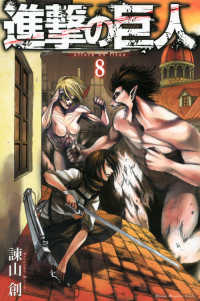

- Scare Record