内容説明

どのように生きるべきか。幸福はどこからくるのか。逆境に、どう立ち向かったらよいのか。世界の文明が生みだした偉大な思想がこの難問に取り組んできた。その教えは、正しいか。現代心理学の成果に照らし合わせて吟味。

目次

過剰な知恵

分裂した自己

心を変化させる

報復の返報性

他者の過ち

幸福の追求

愛と愛着

逆境の効用

徳の至福

神の許の神聖性、あるいは神無き神聖性

幸福は「あいだ」から訪れる

バランスの上に

著者等紹介

ハイト,ジョナサン[ハイト,ジョナサン][Haidt,Jonathan]

1992年ペンシルベニア大学よりPh.D.取得。1995年ヴァージニア大学心理学部に赴任し、現在、同大学心理学部教授。2001年ポジティブ心理学テンプルトン賞を受賞。専門分野は社会心理学、特に道徳心理学、ポジティブ心理学で、道徳の感情的基礎、文化との関連について精力的に研究している

藤澤隆史[フジサワタカシ]

1998年関西大学社会学部卒。2004年関西大学大学院総合情報学研究科博士課程修了。博士(情報学)。現在、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科助教。専門は社会心理学、認知心理学

藤澤玲子[フジサワレイコ]

1996年同志社大学文学部卒。2006年ニューヨーク州立大学アルバニー校経営学修士課程修了。現在、ITスペシャリストとして勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

りょうみや

23

著者の本2冊目。古代の西洋東洋の宗教的格言に最新の心理学の見解から裏付けをして両者をうまく融合させている。しあわせに生きるための確定的な答えはないが、利己と利他、努力と受容、感情と理性(象と象使い)などのバランスをどう取っていくか、すなわち中庸ということになるのだろう。類似の本はいくらか読んできたけど読み応えのある内容だった。訳もとても分かりやすい。2024/03/09

GASHOW

15

「しあわせ仮説」というタイトルは怪しい宗教本にありそうだが、道徳心理学のジョナサン・ハイト氏の解説だと、ものすごく深みがある。科学分野の本をたくさん読めば読むほどにセレンディピティに陥る。毎日本を読んでも年間数冊しか得られない凄い本だ。生物の生きる意味は幸福になるためではない。ただ多角的には存在する。情愛と友愛について書かれているページなど、婚活で苦労している女性たちに教えようかと一瞬本気で思ったくらい。いくつかの科学を統合する理論として読むのが一番面白いと思う。2017/05/16

kanaoka 58

13

古代の宗教・思想、そして現代科学の見識を踏まえ、人生の意味を考えさせ、生き方を導く。 脳科学、生物学、社会学、人類学といった幅広い知見を押さえた、道徳感情を基礎としたポジティブ心理学の比類なき名著。 スピリチュアル(神聖性)は何処から来るのか?何故生まれたのか?スピリチュアルの本質を突き、その道具としての用い方についても、足掛かりを与えてくれる。 「幸福」は直接掴もうとしても得られず、逆に、ただ待っているだけでも起こらない。それは賢く生きることから生じる現象といえるだろう。2017/09/09

Toshi53162606

12

幸福に関する本の中でこれほどまでの良書は他にないと思う。最終的に提起されている幸福のあり方は、愛と仕事と自分よりも大きな何か(宗教やコミュニティ)と調和することが大切であるというものであり、何ら真新しいものはないかもしれない。 けれども、この当たり前のことすら否定する近年の風潮、たとえば「人生は自分次第」や「何かに依存せずに自立しよう」、「自己実現や輝かしいキャリアを築こう」といった個人主義的な考え方が蔓延る現代で、それらの価値観が科学的には肉体的・精神的な健康に悪影響を及ぼすことを示したという点で秀逸。2022/04/27

lily

12

幸せ=中庸。何事もあいだをとるといい。どうせ欲望も継続しないんだから飢餓期間を加えて読書で割りましょ?心理学の大枠が俯瞰でき、駄文もなく、気怠さもなく興奮したまま読了。しあわせもらい過ぎじゃない?!2019/05/26

-

- 電子書籍

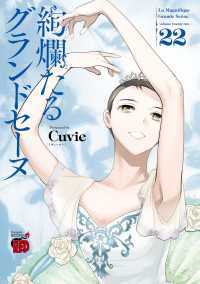

- 絢爛たるグランドセーヌ 22 チャンピ…