- ホーム

- > 和書

- > 教育

- > 教育問題

- > いじめ・非行・不登校・引きこもり

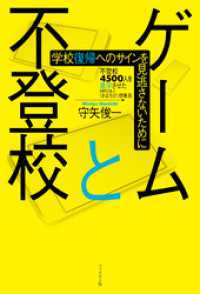

出版社内容情報

不登校を社会現象や社会病理としてではなく、親と子の関係性の問題として考え、家庭生活のごく簡単な改善によって子どもを再登校させる方法を具体的な実例に即して提示し、父親の積極的な参加を中心とした現実的な解決の方法を提唱する。

まえがき

序章 やさしさと不登校

1 現代の不登校

2 不登校の六分類

3 やさしさの虐待

4 不登校選択の社会

5 父親による不登校の解決

第1章 やさしさ予想

1 恥ずかしさ、やさしさ、易しさ

2 やさしさへの期待

3 やさしさは永遠につづくのか

4 やさしさのあとに来るもの

5 やさしさの功罪

第2章 やさしさの共同幻想

1 やさしさによって子の巣立ちをはばむ家族の病理

2 やさしさが永遠につづくと錯覚した子どもの病理

3 やさしさを解決の手段にもちいる援助者の病理

4 やさしさで批判をかわす学校の病理

5 やさしさを共同幻想する社会の病理としての不登校

第3章 不登校の構図

1 不登校の過去・現在・未来

2 生活問題としての現代の不登校

3 不登校問題の混迷と偽解決パターン

4 現代の不登校と家族

5 不登校の問題の構図 主訴・症状・問題

第4章 不登校の解決の構図

1 無化された父親

2 不登校の解決の構図

第5章 父親の役割

1 不登校六分類の範囲と対応

2 新しい動

内容説明

著者は、長年のカウンセリングと援助活動とによって得た結論として、再登校できる客観的な条件が整っている場合には、まず父親が生活実態に参加することで母と子の連帯を分離すべきであると指摘する。生活そのものを構築しなおし、父親が付き添って少なくとも五日間は一緒に登校する―父親が積極的に参加するこの援助方法で再登校を可能にした多くの事例をあげて、子どもの心理的・社会的な発達には同年齢や異年齢の子どもたちとの集団生活が不可欠であることを提示する。

目次

序章 やさしさと不登校

第1章 やさしさ予想

第2章 やさしさの共同幻想

第3章 不登校の構図

第4章 不登校の解決の構図

第5章 父親の役割

第6章 母親の役割

第7章 担任・援助者の役割

第8章 やさしさからの脱出

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

お悩みパパ

nao

Shun