- ホーム

- > 和書

- > 文庫

- > 学術・教養

- > 学術・教養文庫その他

目次

登張竹風(如是経;美的生活論とニイチエ)

生田長江(夏目漱石氏を論ず;鴎外先生と其事業;ブルヂョアは幸福であるか;有島氏事件について;無抵抗主義、百姓の真似事など;『近代』派と『超近代』派との戦;ニイチエ雑観;ルンペンの徹底的革命性;詩篇)

著者等紹介

登張竹風[トバリチクフウ]

明治6年、広島県に生れる。東京帝大に学び論壇で主に近代のドイツ文学を説いたなかでも、ニイチェに言及したのは、その最も早い紹介とし、明治34年に高山樗牛が「美的生活論」を発表すると、「美的生活論とニイチエ」を以て樗牛に同じたことから「美的生活論争」を惹起する。その後も、評論に加えて小説にも才を揮うが、一貫してニイチェへの関心は凝って、大正10年「ツァラトゥストラ」の序章を親鸞の宗教信仰に則して訳註、論評した「如是経序品」となって現れ、日本の文人の俤を鮮かに示した。「如是経」が「序品」のみで終った後、昭和10年には新たな全訳を「如是説法ツァラトゥストラー」として刊行し、同30年に歿

生田長江[イクタチョウコウ]

明治15年、鳥取県に生れる。第一高等学校在学中から「明星」に詩文を寄せ、東京帝大を卒業後、文芸批評に携る一方、明治44年「訳本ツァラトゥストラ」を刊行したのに続く「ニイチエ全集」の訳業は、近代日本の精神界に裨益する。その間佐藤春夫を見出しては、平塚らいてうらの「青鞜」の命名者として同誌の創刊に関わり、大杉栄、堺利彦らとの交りを通じて体制への批判を次第に強めるが、大正12年刊行の「ブルヂョアは幸福であるか」によく窺われる芸術に立脚した文明観は、社会主義と一線を画し、やがて「超近代派」を唱えるに至った。宗教的なものに沈潜した晩年は小説「釈尊」の執筆に専心し、その上巻を出した翌昭和11年に歿(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ダイキ

-

- 和書

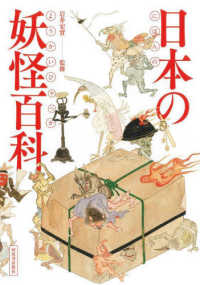

- 日本の妖怪百科