内容説明

子どもたちへの“まなざし”を考察する。明治日本にキリスト教保育をもたらした女性宣教師たちが掲げた、キリスト教的精神を基盤とする保育思想は、日本人保育者たちへどのように継承されたのか。その展開を源流に遡って通史的に実証するとともに、戦時下に幼児教育に携わった立花富と南信子らの記録の分析による実態把握から、戦前戦後に通底する保育観・教育観の意義を解明する画期的な研究。

目次

序章 課題と方法

第1章 日本の幼児教育の源流におけるキリスト教教育の役割―プロテスタント女性宣教師のキリスト教教育

第2章 女性宣教師のキリスト教教育観―ランバス女学院クック、ピービーおよび北陸女学校ライザーの教育から

第3章 キリスト教主義幼稚園における自由教育の発展―立花富の実践と展開

第4章 南信子と立花富を巡るキリスト教幼児教育観・子ども観―戦時下における実態史料を中心に

第5章 キリスト教保育の一貫性と戦後の新教育

第6章 北陸地域に女性宣教師の果たした役割―キリスト教教育の影響

終章 日本におけるキリスト教保育思想の継承と今後の課題

著者等紹介

熊田凡子[クマタナミコ]

1972年石川県生まれ。北陸学院短期大学保育科、玉川大学教育学部卒業、金沢大学大学院教育学研究科修士課程修了、2020年金沢大学大学院人間社会環境研究科博士後期課程修了。博士(学術)。北陸学院短期大学助手、愛香南部幼稚園主幹教諭、北陸学院大学専任講師などを経て、現在江戸川大学メディアコミュニケーション学部こどもコミュニケーション学科准教授。(2022年4月より関東学院大学教育学部こども発達学科准教授)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 電子書籍

- 奥多摩個人迷宮 ~浸食してきた異世界迷…

-

- 電子書籍

- リベンジ・ウェディング【マイクロ】(2…

-

- 電子書籍

- 【デジタル限定】ぽぽちゃん写真集「いつ…

-

- 電子書籍

- 心を成長させる名経営者の言葉 リーダー…

-

- 電子書籍

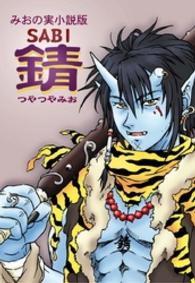

- 錆 みおの実~小説版~