- ホーム

- > 和書

- > 教育

- > 特別支援教育

- > 知的障害・発達障害等

目次

第1部 教材教具の意義と活用(障害児(者)に学ぶ

肢体不自由児における教材教具の意義と活用

訪問教育における「聴く・見る・手を使う」学習とその工夫 ほか)

第2部 基本の教材教具(ピヨピヨスイッチ;水平パイプ抜き;スライディングブロック ほか)

第3部 教材教具を用いた実践(足のスイッチ;水平パイプ抜き;スライディングブロック ほか)

著者等紹介

水口浚[ミズグチフカシ]

1964年盲学校の教員となる。1969年から言語学者の海津八三とともに福井県にある重度重複障害者の施設「光道園」を訪れ、障害の重い人との教材教具を通じた学習について学ぶ。1989年東京都杉並区立済美養護学校校長を退職、同年、障害児基礎教育研究会を設立した。1993年~2002年東京学芸大学、群馬大学などで非常勤講師。現在は、全国各地の養護学校等で実践を続けている

吉瀬正則[キチセマサノリ]

1971年養護学校の教員となる。以来、肢体不自由教育、訪問教育の分野で教材教具の開発・工夫をテーマとして教育に携わる。現在は、東京都立王子養護学校校長

松村緑治[マツムラリョクジ]

1974年養護学校の教員となる。1983年、府中養護学校で吉瀬正則と出会う。以来、肢体不自由教育、訪問教育の分野で教材教具の開発・工夫を続けている。現在は、杉並区立済美養護学校教諭

立松英子[タテマツエイコ]

1983年養護学校の教員となる。障害児基礎教育研究会設立の翌年に参加し、以来幹事をつとめる。知的障害教育の分野で自閉症や知的障害の重い子どもの研究を行なっている。現在は、東京都立南大沢学園養護学校主幹。学校心理士、教育学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

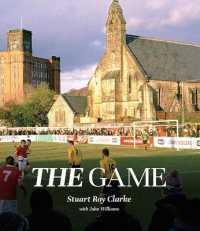

- 洋書

- The Game