出版社内容情報

吉澤 大[ヨシザワ マサル]

著・文・その他

内容説明

渡す側ももらう側も今の請求書のままだと、大損する!?年商1,000万円以下の小さな事業者、取引先を多数抱える経理担当者、経営者、営業・購買、フリーランスなど幅広い方々に向けて書きました。令和5年10月実施の新制度に完全対応。

目次

第1章 まずはここから!消費税の基本の「き」

第2章 これだけは知っておきたい!インボイス制度の基本の「き」

第3章 免税事業者はインボイス制度にどう対応すればいいのか

第4章 免税事業者から購入する課税事業者はどう対応すればいいのか

第5章 インボイス制度での消費税の計算と経理処理について

第6章 インボイス制度で請求書はここまで変わる!

著者等紹介

吉澤大[ヨシザワマサル]

1967年生まれ。税理士。明治大学商学部卒業。國學院大學大学院経済学研究科博士前期課程修了。本郷公認会計士事務所(現 辻・本郷税理士法人)勤務を経て、1994年に26歳で吉澤税務会計事務所を設立。現在同事務所代表およびアライアンスLLPパートナー。税務・資金調達という自身の専門分野で経営者が抱える種々の難問に取り組む「ファイナンス用心棒」を自認し、現在、日経トップリーダー経営者クラブ「トップの情報CD」でレギュラーコメンテーターを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

Willie the Wildcat

61

施行まで、カウントダウンが始まっている。若手社員から拝借して斜め読み。消費税の基本から始めり、身近な事例を用いて、本題を掘り下げる立て付け。そもそも論の「益税」を巡るつばぜり合いはさておき、買い手・売り手、双方の未来志向で築く新たな関係性しかない。唯一気になるのが”柔軟性”。直近耳障りは良いが、本質的なデジタル化と抜本的な当プロセスの見直しを先送りした感。巻末には、各種届出書の記載例と参考情報。特に電子帳簿保存法の情報は、簡素だが要点を掴むに有用。2023/05/28

みき

44

名前は聞いたことあるし、何か大変なんだろうなという程度の認識であったがアウトラインは理解することができた。しかし小さな会社や個人事業主の益税という小さな論点のために全体の制度を動かすより、そもそも益税が出ないように法体系を構築した方が良いように見える。個人事業主と付き合っていない企業からすると本来、不当な利得である益税がなくなることで騒ぎ出すのも疑問。結局のところ消費税を多くすることが目的であって国家大義のことは考えていないのだろう。最終的にはそこに行き着きました2023/01/04

Taka

11

今の派遣先全く対応していないし、それにさくリソースも無いし大丈夫かな。専門家に任せる言うても専門家は言ったことしかしてくれないから、やるべきことは自分で理解しとかなきゃダメだと思うが。かなり柔軟に消費税課税事業者になれる。とにかく自分の副業には関係なさそう。なぜなら、古物営業、質屋、宅地建物取引、再生資源業は、帳簿のみの保存で仕入税額控除認められるから。後は従業員の通勤費とかも対象外なのね。唖然としたのは返金とか振込手数料の件。わざわざ値引きとしてそこでインボイス必要だとは。免税事業者どんな阿鼻叫喚が。。2023/04/06

チガ

11

仕事の勉強用に。制度自体が複雑で頭が痛い限り。2022/12/24

inarix

9

2023年10月、消費税導入以来最大の改正が実施さる。「インボイス制度」導入。インボイスとは、売り手が買い手に対して発行する「消費税の納税額の証明書」のこと。これを「適格請求書」と呼ぶ。この制度の導入により、存続が危ぶまれる小さな会社や個人事業主が続出するという。それはなぜか。この制度によって何が変わり、それによって発生する諸問題に事業所はどう対応すべきか。その最適解をさぐっていく一冊。電帳法の施行と合わせて今とっても事業所の財務会計係は頭を抱えている案件。とりあえず読んでおけば説明できるようになる 2022/10/30

-

- 電子書籍

- 盾の勇者の成り上がり【分冊版】 186…

-

- 電子書籍

- 秘書の二つの顔【分冊】 8巻 ハーレク…

-

- 電子書籍

- サレタガワのブルー 分冊版 53 マー…

-

- 電子書籍

- 【単話版】信長の妹が俺の嫁(フルカラー…

-

- 電子書籍

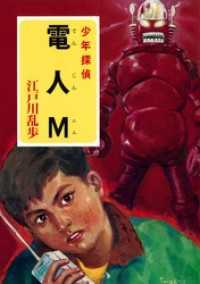

- 江戸川乱歩・少年探偵シリーズ(23) …