出版社内容情報

「〈他〉の認識と怪異学」をテーマに怪異をめぐる言葉、怪異とよばれる事象、怪異をもたらすものが何かを明らかにする。「〈他〉の認識と怪異学」をテーマに怪異をめぐる言葉、怪異とよばれる事象、怪異をもたらすものが何かを明らかにする怪異学研究の最先端

東アジア恠異学会[ヒガシアジアカイイガッカイ]

編集

目次

1 “怪異”をめぐる言葉の定着(日本古代の「怪」と「怪異」―「怪異」認識の定着;異と常―漢魏六朝における祥瑞災異と博物学;日本古代の「祟」の成立とその周辺―西大寺の建設をめぐって ほか)

2 “異”“他”の広がりと認識(妖怪・怪異・異界―中世説話集を事例に;「キリシタン」の幻術―『切支丹宗門来朝実記』系実録類と地域社会の「キリシタン」;六朝志怪における西方仏教説話の選択受容 ほか)

3 “神仏”と“化物”の間(「妖怪」を選ぶ;「件(くだん)」の成立―近世の古代的言説「近世的神話」の中で

護符信仰と人魚の効能 ほか)

特別寄稿 地平の彼方と椽の下

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

藤月はな(灯れ松明の火)

70

この本における「怪異学」とは、前近代において怪異と表記されてきたモノゴトがそのぞれの時代においてどのようなモノゴトであり、どのような機能を社会に果たしてきたのかを探る学問である。その為、「怪異」と表記される記録や文書を研究手段としている。また、どのようなモノゴトが怪異と認識されなかったのかにもアプローチを掛けている。個人的には「室町時代岩清水八幡宮の怪異」と「キリシタンの幻術」、「海の驚異」が興味深い。そして京極夏彦氏、寄稿の「地平の彼方と椽の下」と化野燐氏の「妖怪の選び方」のラスト一文に胸を打たれる。2019/06/30

∃.狂茶党

8

中国の仏教受容での選別とか面白い話題。 漢字を産み文化の中心であった中国にとって、仏教は外から来た由々しきもの。 黄泉平坂も黄泉の国も、この国では陸続き。 日本の怪異は、遡るほどに政治的、まつりごとの管轄。 2018年の本ですが、予言獣のはなしがあって、お札や瓦版を売る商業システムであるとともに、情報生命体のようなあり方でもある。 コロナ禍でのアマビエが、これをなぞるものであったことが明確。 東アジア恠異学会は、朝鮮の話題が手薄であるし、沖縄・奄美・アイヌなどの話題も積極的に取り上げるべきとおもう。 2023/04/05

-

- 和書

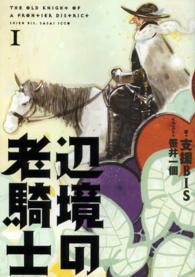

- 辺境の老騎士 〈1〉