出版社内容情報

古来、日本では400を越える多彩な宗教が展開し豊かな文化を形成してきた。原始信仰から仏教、神社神道、儒教、キリスト教、近代の新宗教まで、個々の宗教の成り立ちと教えを解説。歴史の歩みと現在の状況を考える。

内容説明

古来、日本では四〇〇を越える多彩な宗教が展開し豊かな文化を形成してきた。原始信仰から仏教、神社神道、儒教、キリスト教、近代の新宗教まで、個々の宗教の成り立ちと教えを解説。歴史の歩みと現在の状況を考える。

目次

1 日本の原始宗教

2 古代の宗教

3 中世の宗教

4 近世の宗教

5 近代の宗教

むすび 現代日本の宗教

著者等紹介

村上重良[ムラカミシゲヨシ]

1928年東京生まれ。1952年東京大学文学部宗教学宗教史学科卒業。東京大学講師・龍谷大学講師・慶應義塾大学講師を務める。1991年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

中村蓮

0

高校の日本史ではこう習ったよねといった通説のおさらいには使えるかもしれません。2023/02/10

Shinjuro Ogino

0

1981年に出版された本の再版。中高生向けを意図して書かれたとのことだが、面白かった。神道、仏教、キリスト教をカバーして、日本の宗教史を説明する。知らなかったことが多い。幾つか紹介。 ・時宗は念仏で阿弥陀仏を崇拝。それで名前には「阿弥」を入れる。観阿弥、世阿弥はその例(説明は省略)。 ・神道は当初伊勢神宮から始まったが、室町時代に吉田神道が伊勢神宮の地位を奪った。 ・明治以降の神道は、伊勢神宮を頂点とする体制となった。その伏線は、1869年の東京遷都に際する明治天皇の伊勢神宮への参拝(古代から例が無い)。2020/07/07

-

- 電子書籍

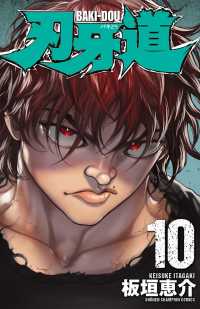

- 刃牙道 10 少年チャンピオン・コミッ…