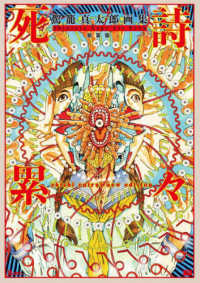

内容説明

70年代後半、ケニア・グシイ民族の性交体位は埋葬される時の遺体の置きかたと同じであった。女さまざま、男さまざま、その性のフォルム。

目次

総説 性を文化の脈絡で考える

1 たゆたう性―結婚の外側で(チャムスの性のありか―「身体」と「関係」のはざま;即物の性欲―グイ・ブッシュマンのことばと経験;ルオの寡婦と男たち)

2 接合する性―隔離と親和(夜はそんなに長くない―グシイの多産戦略と性;香がたすける性のいとなみ―施術された性器と向き合うスーダン女性;嫉妬する夫―トルコの夫婦と性的隔離)

3 反転する性―からだの刻印と性的指向(新宿二丁目が照射する異性愛社会;女の心をもつ「かれら」―インドネシアのチャラバイ)

著者等紹介

松園万亀雄[マツゾノマキオ]

1939年生まれ。専攻は社会人類学(沖縄、台湾漢族社会で父系親族組織の研究をしたのちに、1974年以来、南西エチオピアのアリ人、西ケニアのグシイ人社会で調査をしている。生活倫理、性行動、社会変化が主要なテーマ)。県立長崎シーボルト大学(国際情報学部)教授

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

じゅんた

1

自分の性概念の偏狭さを思い知らされる。同系統の著書、『性と出会う』よりソフトな内容。2012/03/27

みんと

0

ケニア、トルコ等の興味深い性の在り方を垣間見た。後半のゲイの著者による『新宿2丁目が照射する異性愛社会』は、異性愛者からするとなかなか斬新に感じるのではないだろうか。2017/01/27

のりだー

0

平井の古本屋でふと目にとまった「性の文脈」。日本を含む世界の性のあり方について文化人類学者がエッセイのような語り口で、臨場感たっぷりで最後まで楽しく読めた。 一番印象的だったのはケニアのチャムスという民族の話。婚外の男女の結びつきが社会的に認められる文化があり、その中で生きる男女の具体的な話が紹介されていた。不倫が認められる社会ってどうなっちゃうの!?と読み進めると、自分の生活がいかに固定されているか、認識が固まっているのかを思い知らせてくれました。20年前に書かれたものですが、全く古くない。良本です。2024/08/31