内容説明

本書は、主権国家という仕組みとそれらが並び立つひとつのシステムが十六~十七世紀にユーラシア大陸の西端、ヨーロッパの地で生まれてくる過程をあつかおうとしている。やがて世界を席巻するこのシステムがどのような歴史的個性を刻んで誕生してきたかを求めて。

目次

歴史のなかの主権国家

1 帝国への夢

2 主権国家への起爆剤

3 最初のヨーロッパ大戦

4 戦争・国家・ヨーロッパ

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

(haro-n)

39

16~17世紀の約200年間の西欧の動向を説明する。中世秩序が崩壊し、それに代わる領域的な国家の統合と王権強化、帝国の分権化、宗教改革が、相次ぐ戦争の中で漸進する。旧教の国家が新教と同盟を結び対抗勢力と戦うなど、宗教と世俗との関係が入り乱れ、変化の渦中にある様が分かる。国家は、キリスト教共同体から外れ「独自の利害を追求する自律的なパワー」として強力な王権のもとに中央集権的支配体制を築いていく。30年戦争の終結のウェストファリア条約では、勢力均衡の原則が追求。近代的な国家の成立過程が分かりやすく説明される。

tolucky1962

10

形式的独立国間の支配関係も濃淡さまざまある。他国を認めバランスをとる一方,覇権国指導者の世界統一野望は消えない。内向きには国は結束力強化のため,様々な手段・象徴と力を用いる。国という単位は欧州発祥のひとつの方式とみることができる。覇権国でなくなった欧州の方式実験EUが仮に最強になれば,たとえば東アジアとか,国より広域な単位が世界方式にされるかもしれない。国境も人為的で,海洋開発技術が進めば,島国の状況も変わるかもしれない。長い目では覇権国の移動というだけでなく,方式の変更も考えておく必要もあるのでしょう。2021/07/04

MUNEKAZ

4

宗教改革、三十年戦争などにより、それまでヨーロッパの通底に流れていた「カトリック」「帝国」といった普遍的な価値観が崩れ、新たに「主権国家」が現れるまでのまとめ。度重なる戦争に打ち勝つために、自己変革を続ける国家の姿は、さながら生物の進化のようで面白い。また著者が述べるようにEUなどの統合の動きがこれら主権国家への挑戦ならば、昨今の右派の台頭などは主権国家からの反撃なのかもしれない。2017/03/15

皿笊

3

主権国家というものを考えるうえでまさに入門編といった書物。分かりやすく過程を追い、主権とは何かを説明してくれている。時々小説みたいな書き方になるのは少し気になった。この時代のキリスト教の影響の大きさ、そしてそれすら超える国家主権の伸長に驚いた。2016/07/05

つわぶき

3

主権国家の特質を歴史的経緯から紐解く本。それが、宗教改革に端を発する宗教戦争を通じて、安定したヨーロッパ秩序を築く機構として生まれたものであることを確認できる。しかし、主権国家体制は、それ以前の体制と比較すると、キリスト教(カトリック)という思想を共有できなくなり、キリスト教共同体が崩壊した結果とも見得る。本書の「はじめに」ではEU等を例に主権国家体制が挑戦を受けていると書かれていたが、それは当該域内を繋ぐ普遍思想の共有がなされてこそであって、現時点では意外と限定的なのではと思ってしまう。2022/05/08

-

- 電子書籍

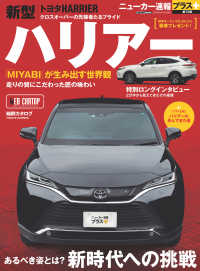

- ニューカー速報プラス 第72弾 TOY…

-

- 電子書籍

- 最強の鑑定士って誰のこと? 9 ~満腹…