内容説明

東アジアで共有できる歴史を―かつてこの理想が追い求められた時代があった。しかし、なぜ共有したいのだろう。やり過ごしあうだけではどうしていけないのだろう。そうした欲求は、日清戦争の開戦から朝鮮戦争の休戦までの「荒れ野の六十年」が残した近代の爪痕にすぎなかったのではないか。この地域が抱える絶望的な摩擦の根源へ、古典と最新の研究の双方を対照させて迫った先に見えてくる、あたらしい共存の地平とは。不毛な論争に終止符を打つ、気鋭の歴史学者による最後の論文集。

目次

1 西洋化のとまった世界で―同時代への提言(三つの時代と「日中関係」の終わり―今こそ読みなおす山本七平;再近世化する世界?―東アジア史から見た国際社会論;中国化する公共圏?―東アジア史から見た市民社会論)

2 歴史のよみがえりのために―古典にさがす普遍(革命と背信のあいだ―逆光のなかの内藤湖南;史学の黙示録―『新支那論』ノート;変えてゆくためのことば―二十世紀体験としての網野善彦;無縁論の空転―綱野善彦はいかに誤読されたか)

3 もういちどの共生をめざして―植民地に耳をすます(帝国に「近代」はあったか―未完のポストコロニアリズムと日本思想史学;荒れ野の六十年―植民地統治の思想とアイデンティティ再定義の様相;靖国なき「国体」は可能か―戦後言論史のなかの「小島史観」)

著者等紹介

與那覇潤[ヨナハジュン]

1979年生まれ。東京大学教養学部卒業。同大学院総合文化研究科博士課程修了、博士(学術)。専門は日本近現代史。2007年から15年にかけて地方公立大学准教授として教鞭をとり、重度のうつによる休職をへて17年離職。共著多数。2018年に病気の体験を踏まえて現代の反知性主義に新たな光をあてた『知性は死なない』(文藝春秋)を発表し、執筆活動を再開(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

軍縮地球市民shinshin

shouyi.

Shun'ichiro AKIKUSA

Hiroki Nishizumi

takao

-

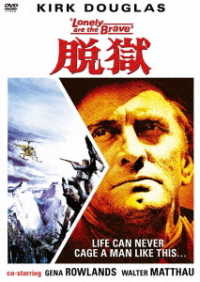

- DVD

- 脱獄(スペシャル・プライス)

-

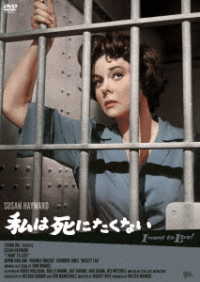

- DVD

- 私は死にたくない