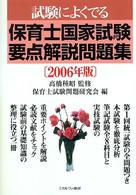

内容説明

日本中世史研究の業績で知られ、戦前、東京帝国大学史学科教授として多くの俊秀を育てた平泉澄。戦後の恬淡とした境地をつたえる、その嘉言に満ちた珠玉のエッセイに若干の注を加えた、読みやすい不朽の名著。

目次

歴史の忘却

歴史を恐れよ

積習

流風

鉄は赤いうちに

母

峠に立つ

よりどころ

自立

不屈の精神〔ほか〕

著者等紹介

平泉澄[ヒライズミキヨシ]

明治28年(1895)2月福井県(現勝山市)平泉寺に生まる。大正7年(1918)東京帝国大学国史学科卒業(卒業生総代)。同12年同大学文学部講師。同15年文学博士、助教授。昭和5年(1930)から一年半近く欧州留学。同10年教授(国史学科主任)。同20年辞職して帰郷。戦後も日本学の研究と著作の普及に尽力。昭和59年2月18日帰幽(満八十九歳)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ダイキ

3

図書館。本書に一貫して貫かれているのは、二千六百年以上に渡り、我々の祖先が連綿と受け継いできた文化・精神を蔑ろにしてならぬという精神である。「父祖の功業を忘れ、その努力を軽んじ、その精神を棄ててかへりみない者は、いづれはその子により、その孫によつて、同様に軽視せられ反逆せられるであらう」本書中、私が最も感動した一節である。此一節は先祖を敬えという、よくみる様なただの教訓等ではない。我々は我々の子孫達が自ら敬い、尊敬する様な偉大なる人間にならねばならぬという精神を、平泉氏はこの一節込めているのである。2014/09/28

半木 糺

2

「週刊時事」という雑誌のひところ欄に連載された短文をまとめたもの。どの文章にも日本の歴史と先人の営みを尊び、その道統を受け継がんとする気概が充ち満ちている。特にレジャーブームや公害、観光で醜く壊されていく各地の史跡や遺跡について記した文章が散見され、これらは現代でも痛切に我々に問いを投げつけてくる。2021/08/24

Hisashi Tokunaga

1

昭和35年から昭和46年ーー世俗を平泉史観で眺めるとこうなるのかな。戦前の文芸春秋座談会の西田幾多郎然りだが、戦前の帝大教授はその発言に何か「匂い」がある。

恭

1

一つ一つの営みから大きな意味に繋がる2012/09/11

yoshi

0

一編一編が簡潔で名物、著者の心の暖かさを感じさせる素晴らしい本です。美しい日本が失われて久しいことを感じ、読み進める毎、悲しくもありました。2022/05/04