内容説明

座布団が置かれた、間口三間ほどの舞台。落語家は、扇子と手拭い、話術だけで勝負する。聴衆をことばに酔わせ、架空の世界の高みへと、そして最後は一気に現実の世界に引き落とす。マエオキ、オチ、演題などを軸として、噺家の個性をも重ね合わせ、その特徴・構造・魅力を言語学的に解読する。

目次

第1章 落語の言語空間(話芸としての落語;落語のことば・落語家のことば ほか)

第2章 マエオキはなぜあるのか(マエオキについてのまえおき;桂文楽のマエオキ ほか)

第3章 オチの構造(オチとはなにか;オチの成立 ほか)

第4章 演題の成立(落語の演題の特徴;東京落語の演題 ほか)

著者等紹介

野村雅昭[ノムラマサアキ]

1939年、東京生まれ。東京教育大学卒業後、都立高校教諭、国立国語研究所、早稲田大学日本語研究教育センター教授を経て、現在同大学文学部教授。国語学・日本語学専攻

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

イリエ

2

例として古今東西の落語が複数出てくるので、落語を知らない人は何も面白くないんじゃないかなって本です。(そもそも落語に興味の無い人は読まない??) 第三章の「オチの構造」には納得です。落語って、日常的な事件なのに、結末を知りたくなるのはこういうことだったのかぁ。2015/02/25

めめたぁ

0

落語家の名前やあらすじのない噺などもあり、ある程度の基礎知識が必要だと感じた。オチの分類のあたりの話や、マエオキに落語家の性格が反映されていたりとなかなか興味深い考察であった。2009/06/24

いちはじめ

0

「言語学」というタイトルは少し違うのではと思うが、示唆に富む落語入門書。落語の構成のパターンについて鋭い指摘があって興味深かった2002/06/30

-

- 和書

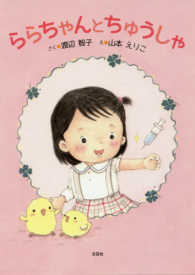

- ららちゃんとちゅうしゃ