- ホーム

- > 和書

- > 人文

- > 哲学・思想

- > 日本の哲学・思想一般(事典・概論)

出版社内容情報

人身殺傷技術である「武」は、如何にして高い精神性をもつ「武道」となったのか。日本独自の武術の歴史を豊富な資料を駆使して詳説。

内容説明

東洋思想の特徴そのものといえる事理一体・道器一貫を、戦闘技術=武のなかに見出した「日本の武道」。その歴史的背景を、日本における武術の黎明期から現代まで克明に追う。

目次

第1章 武の論理―バイオレンスはいかに封じ込められ、そして生きているか

第2章 心法武術―技をめぐる悟りの世界

第3章 武道とは何か―概念史からの接近

第4章 柔道―心法から科学へ:嘉納治五郎が封印した世界

第5章 武と武道の国際化

エピローグ 術と道

著者等紹介

寒川恒夫[ソウガワツネオ]

1947年生まれ。筑波大学大学院体育科学研究科博士課程修了、学術博士。専攻、スポーツ人類学。現在、早稲田大学スポーツ科学学術院教授。日本学術会議連携会員。1992年から2011年まで東京大学教育学部・大学院教育学研究科講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

無重力蜜柑

12

大著だった。内容自体は非常に面白いのだが引用が多すぎる。思想史としての正確性ゆえだろうが、40頁も延々と古文の引用が続くのはどうかと思う。主張自体はシンプルだったりするし。とはいえ、繰り返しになるが内容自体は面白い。日本における「武道」あるいは「武」という概念がどう変化してきたのかを実証する概念史。古代中国、中世日本、江戸時代、近代日本で「武」はどう位置付けられたのか。儒教、道教、仏教の三教を中心に、神道や西洋科学、ナショナリズムや帝国主義との関わりもふまえて考察していく。2024/07/30

やんま

1

自分の知りたいとこだけつまんだ感じなので3章以降はぱらぱらめくった程度だけど、なかなか面白かった。 暴力をどのように正当化して、理性と共存させてきたのか……たまたまだけど、今だからこそ読んでよかったかもしれない。2022/03/12

-

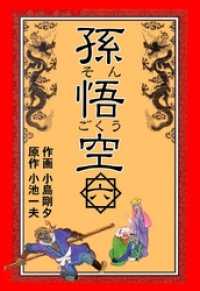

- 電子書籍

- 孫悟空6