- ホーム

- > 和書

- > 人文

- > 文化・民俗

- > 文化・民俗事情(海外)

出版社内容情報

意外と知られていないクリスマスの歴史を本場ドイツを中心に紹介し、さらにはカードやお菓子の知識、貴重で楽しい図版も満載。

内容説明

サンタクロースって誰なの?クリスマスツリーはなぜ飾るようになったの?多数の図版とともにその由来を説き明し本場ドイツのクリスマスを紹介します。

目次

第1章 クリスマスの起源

第2章 クリスマスツリー

第3章 イエス・キリスト生誕シーン

第4章 聖ニコラウスからサンタクロースへ

第5章 クリスマスの歌

第6章 クリスマス市

第7章 クリスマスカードとクリスマスの手紙

第8章 クリスマスの料理・お菓子

著者等紹介

若林ひとみ[ワカバヤシヒトミ]

1953年生まれ。1977年東京外国語大学ドイツ語学科卒業。74‐75年、80‐81年ドイツ留学。外資系銀行、出版社勤務の後、フリーランスで通訳、翻訳、ライター等の仕事に従事。ドイツ留学中の1974年、本場ドイツのクリスマスを初めて体験。85年からはほぼ毎年ヨーロッパに出かけ、各国のクリスマスゆかりの地を取材、アンティークのクリスマスグッズの収集も行う。クリスマス研究家としてテレビやラジオへの出演経験もある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

水無月

10

最近はシュトレンもパネトーネも当たり前にパン屋で売ってて、アドヴェントカレンダーも珍しくなくなってきた気がする。内容はクリスマスそのものより、ほぼドイツにおけるクリスマスについて、という感じでした。「きよしこの夜」が世界的に普及した要因として、宗教的解釈と共に、対仏戦争での同盟関係から考察していたのが面白かった。きちんとドイツ語の一次資料にもあたっている記述もあり、現地でじかに聞いたり体験した情報に好印象を持ちました。2020/12/09

エディン

9

クリスマスツリー、クリスマスの賛美歌、降誕シーンや降誕劇、アドベントカレンダーなど、クリスマスにまつわる風習の起源や歴史がしっかり調べて書かれていたので興味深く読みました。ドイツから発祥したものが多いが、カトリックとプロテスタントの違いが最初はあったのが、だんだん融合していった風習もあるようで、クリスマスの喜びを表すのに違いはないのでしょう。セントニコラス(サンタクロースの元)は最初今よりも怖い顔をしていたようだ。2023/12/31

猫

9

図書館本。キリスト教圏の中で、クリスマスの風習文化がどのように生まれ、変化発展してきたのかを探った本。発祥やベースになる発展を支えたのを、かなりの部分ドイツが占めているのが驚いたような、納得のような。いつかドイツのクリスマス市に行ってみたい。あと、来年のクリスマスはレープクーヘン食べてみたい。2015/12/25

元気伊勢子

8

文化というのは、1つだけでなく、様々な要素と絡み合って、時間をかけて変わっていく部分と変わらない部分があると知った。日本で言うなまはげや女正月と似たような風習があったことも知り、ヨーロッパと似たところが見つかって嬉しくなった。今のようなお祭り騒ぎでなくて、宗教的な意味があり、厳粛なものだと改めて認識できた。2020/12/06

noko

6

クリスマスは世界の色んな場所で祝われていますが、細かな起源についてはあまり知らなかった。我が子がこの季節楽しみにしているアドベントカレンダーはミュンヘン生まれ。ゲルハルト・ラングが作った。1920年には小窓にチョコのもあった。ラングは様々なのを作ったが、共同経営者が亡くなると、他会社に真似されそれも安く売られ、会社は1940年に廃業。ツリーはモミの木を使うのはオーストリア一部で、ドイツ東部はセイヨウイチイ、スイスは柊。冬至に魔除けのために家の中に飾ったことが起源。色んなアイテムに宗教的意味がある。2023/12/09

-

- 電子書籍

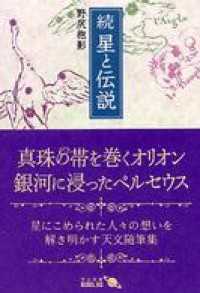

- 続 星と伝説 中公文庫BIBLIO