内容説明

直訳か超訳か?「忠実」か「自由」か?はたまた…詩人、作家、思想家、学者が、百三十年にわたって思いを巡らせてきた「翻訳」のあり方―。

目次

1 ヨーハン・ヴォルフガング・ゲーテ

2 フリードリヒ・シュライアーマハー

3 ヴィルヘルム・フォン・フンボルト

4 ウルリヒ・フォン・ヴィラモーヴィッツ=メーレンドルフ

5 ルートヴィヒ・フルダ

6 ノルベルト・フォン・ヘリングラート

7 ルドルフ・パンヴィッツ

8 カール・ヴォルフスケール

9 ヴァルター・ベンヤミン

10 ヘルマン・ブロッホ

著者等紹介

三ツ木道夫[ミツギミチオ]

1953年生まれ。1985年、上智大学大学院博士後期課程単位取得退学。ドイツ文学および言語思想史専攻。広島大学助手を経て、同志社大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

魚京童!

14

言葉を伝える。部族としての言葉、民族として、国民として、私は日本語で話しているけど、本当にこれは日本語なのだろうか。私だけの言葉でなかろうか。ドイツ語に訳されているだけで、それは何かが介在してしまう。言葉を数式のように対応するもので置き換えができないからニュアンスが伝わらない。言葉には含有する何かがある。それを含む言葉が見つからない。そんなことを思う。世界を背負う。言葉が一つであったなら、感性も一つになってしまって、世界はきっとつまらない。だからバベルの塔は壊されたのだろう。いな、壊したのは人ではなかろう2024/06/02

Ecriture

12

ゲーテからベンヤミン・ブロッホまでのドイツ翻訳理論の変遷を辿る。ベンヤミン「翻訳者の課題(使命)」の新訳を含み、10人の思想家の翻訳に関する論考15編を収録。あとがきにて、直訳/意訳、起点言語重視/目標言語重視、忠実/自由論争の政治学や歴史的変遷が触れられている点が良い。ニーチェが感じた民族の生命力の危機ゆえの目標言語重視、ドイツがナポレオンに蹂躙されていた頃のフィヒテのドイツ語優越意識、明治時代の二葉亭四迷の「忠実」重視、ルターによる聖書翻訳を用いたドイツ語の破壊など翻訳にまつわる政治力学が示される。2014/05/08

またの名

11

独語圏でゲーテやフンボルトらが語った翻訳思想を一挙に眺望できる論集。結局ベンヤミンの議論が人間の存在を除外しても成立する翻訳現象を考える点で頭抜けた印象なのは、独創性のアウラを剥ぎ取って通史的に眺めて欲しい編集意図にも関わらず否めない。ある者が否定的に見るポイントを別の者は肯定的に強調するそれぞれの主張の喧々諤々の中で、ヘルダーリンという狂気の試みがとりわけ独語圏において生み出したことに気づかざるを得ない波紋の影響力が大。言語再現の極北を追求した結果、ヘルダーリンの精神を永久にBANしてしまった翻訳作業。2024/09/19

-

- 和書

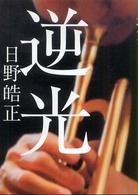

- 逆光