内容説明

18歳で単身インドにわたり、修道女となった一人のアルバニア女性・テレサ。修道院で平穏な日々を送っていたある日、彼女は「もっとも貧しい人々のために尽くせ」という“神の呼びかけ”を聞く…。「死を待つ人の家」「孤児の家」をはじめ、貧しい人々や社会から見捨てられた人々のための施設を世界中に設立し、神の愛をもたらしつづけたマザーの素顔と生涯を描いた名著。未公開資料多数掲載。

目次

少女時代

ベンガリ・テレサ

内なる呼びかけ

モティジル

クリーク・レーン十四番地

マザーハウス

ブラザーと共労者たち

シシュバワン

チタガール

カリガート

世界でもっとも強靭な女性

神のもとへ帰ったマザー・テレサ

著者等紹介

チャウラ,ナヴィン[チャウラ,ナヴィン][Chawla,Navin]

インド生まれ。ロンドン大学およびロンドン・エコノミクス・スクール卒業後、インド政府に勤務。情報・放送省の上級幹部、電電公社総裁などを経て、ニューデリー特別州政府官房長官となる。1975年にマザー・テレサと初めて出会い、強い感銘を受ける。ハンセン病の実態に関する調査を行ない、1987年に最初の著書を刊行

三代川律子[ミヨカワリツコ]

福島県郡山市生まれ。1973年津田塾大学国際関係学科卒業後、渡米。帰国後、コピーライター、新聞・雑誌、美術展カタログ、企業PR誌などの編集ライターとして活躍。現在、株式会社ジェイ・キャスト、スタディボックス取締役

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

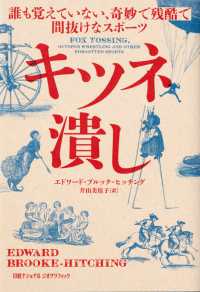

- 電子書籍

- キツネ潰し 誰も覚えていない、奇妙で残…