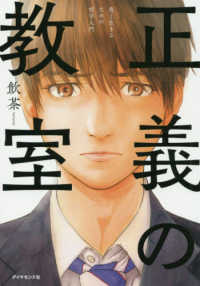

出版社内容情報

■本書の概要

社会や労働にある一元的な能力主義や「傷つき」について、組織開発者として日々論じている勅使川原真衣さんが、教育・福祉の専門家・実践家と対談。学校をめぐる際限なき「望ましさ」の背景にどんな傷つきや焦りがあるのかを探り、一元的な能力主義をほぐしていくための糸口を考えました。

■本書からわかること

1.環境や関係性を無視した能力観の果てに

日々さまざまな能力の必要性が訴えられていますが、それらは非常に移ろいやすいものです。労働の世界に目を向ければ、「新卒で必要な能力」が時代とともに移ろいますが、能力とは個人に宿るものではなく、環境との関係に左右されます。

そして、教育の現場でも、「コミュニケーション能力」「非認知能力」「指導力」という表現に、こうした一元的な能力主義の片鱗を見つけることは難しくありません。

例えば、「これくらいできないと困るのはきみだよ」。言ったり、言われたりしたことのある人は多いでしょう。学校で相手や自分に「これくらいできないと困るのはきみだ」と言いたくなるときには、どのような社会で生きることが想定されているでしょうか。

2.「これくらい」が規定する社会は存在するのか

本書の編著者である勅使川原さんは、「能力とは個人に宿るものではなく、他者や環境との関係の中で発揮されるのではないか」と提案します。

本書では、「これくらいできないと」に表現される焦りが、昨今の学校をめぐる状況への合理化として表れているのではないかと仮定し、どうすれば一元的な能力主義という“自縄自縛”をほぐしていけるのかを議論します。

3.「学校だけが変わったって意味はない」?

「学校がいくら個性を大切にしても、その先で生きていく社会が変わらなければ、結局困るのは子どもたちではないか?」――こうした不安も生じるかもしれません。しかしながら、不登校児童生徒が30万人を超える今、このまま進んでいったとして、学校は子どもたちにとって、そして先生にとって、どんな場所になりうるでしょうか。私たちは、なに「から」始めていけそうでしょうか。4つの語り合いを通して、学校にある大人や子どもの傷つき・葛藤をつぶさに見つめながら、糸口をいっしょに考えていくための1冊です。

対談1 声を聞かれるということ(野口晃菜)

対談2 学校でケアし、ケアされるということ(竹端 寛)

対談3 学校がそうせざるを得ない合理性を追って(武田 緑)

対談4 言っても癒えない?――学校という職場で(川上康則)

■こんなときにおすすめ

・自分や同僚、子どもに対して「これくらいできないと……」と言いたくなるとき

・子どもの個性やとがりを大切にしたいけど、それが子どものためになるのか不安なとき

・学校や教室の「○○力」や能力主義について考え直したくなったとき

・先生同士や子どもに向けられる一元的な能力主義について考え直したくなったとき

内容説明

組織開発者が、教育・福祉で子どもをまなざし続ける4人と対話。内外から学校・教師・子どもに向けられる能力主義をひらく。子どもを縛り、先生も縛られる―際限なき「望ましさ」はどこから来る?「これくらい」が規定する“社会”は本当に存在するのか?教育を呪いに変えないために課題も理想も山積みの学校という職場を再考する。

目次

対談1 声を聞かれること 野口晃菜×勅使川原真衣(「これくらいできないと」が覆い隠す「関係性」の視点;個に帰するのではなく、関係との往還に着目する ほか)

対談2 学校でケアし、ケアされるということ 竹端寛×勅使川原真衣(学校にあるケアとは;プロフェッション(専門職)の大転換期 ほか)

対談3 学校がそうせざるを得ない合理性を追って 武田緑×勅使川原真衣(支援と「本当に無理なのか」問題;マッチョ全力問題―「本当に全力でやったのか」 ほか)

対談4 言っても癒えない?―学校という職場で 川上康則×勅使川原真衣(越境者として学校にいること;ことばにできないもどかしさ ほか)

著者等紹介

勅使川原真衣[テシガワラマイ]

組織開発者。東京大学大学院教育学研究科修了。BCGやヘイグループなどのコンサルティングファーム勤務を経て、独立。教育社会学と組織開発の視点から、能力主義や自己責任社会を再考している。2020年より乳がん闘病中

野口晃菜[ノグチアキナ]

博士(障害科学)/一般社団法人UNIVA理事。小学校講師、障害のある方の教育と就労支援に取り組む企業の研究所長を経て、一般社団法人UNIVA理事。学校、教育委員会、企業などと共にインクルージョンの実現を目指す。文部科学省「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討委員会」委員、経済産業省産業構造審議会委員、東京都生涯学習審議会委員、日本ポジティブ行動支援ネットワーク理事など

竹端寛[タケバタヒロシ]

兵庫県立大学環境人間学部教授。博士(人間科学)。現場(福祉、地域、学生)とのダイアローグの中からオモロイ何かを模索しようとする、産婆術的触媒と社会学者の兼業。子育てをしながら、福祉やケアについて研究。専門は福祉社会学、社会福祉学

武田緑[タケダミドリ]

学校DE&Iコンサルタント・Demo代表。学校における【DE&I(多様性・公正・包摂)】をテーマに、研修・講演・執筆、ワークショップやイベントの企画運営、学校現場や教職員への伴走サポート、教育運動づくり等に取り組む。全国の教職員らと共にNPO法人School Voice Projectを立ち上げ、現在は理事兼事務局長として活動に従事している

川上康則[カワカミヤスノリ]

東京都杉並区立済美養護学校主任教諭/立教大学兼任講師。公認心理師、臨床発達心理士、特別支援教育士スーパーバイザー。NHK Eテレ『ストレッチマンV』『ストレッチマン・ゴールド』番組委員。立教大学卒業、筑波大学大学院修了。肢体不自由、知的障害、自閉症、ADHDやLDなどの障害のある子に対する教育実践を積むとともに、地域の学校現場や保護者などからの「ちょっと気になる子」への相談支援にも携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ネギっ子gen

けんとまん1007

ま

江口 浩平@教育委員会

カッパ