出版社内容情報

アイデアを発想するための実践的なテクニックを全48項目でわかりやすくまとめました。アイデア発想の基礎編ともいうべき1冊。大手広告会社に勤務する著者が、考えるための基礎力を紹介。その豊富な経験を活かした実践的なテクニックを全48項目でわかりやすく、まとめました。このたった一冊にアイデア発想の基礎が!

本書は発想の基礎編。「考具」を読む前に読んでおくべきサブテキスト。

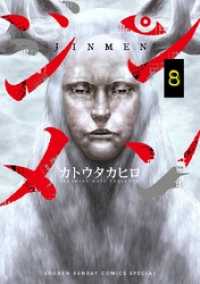

加藤昌治[カトウマサハル]

1994年博報堂入社。現在同社コーポレートコミュニケーション局勤務。

内容説明

我流では、勝負にならない。アイデアが湧き出すアタマとカラダのつくり方。『考具』を読む前に。まずは発想の基本を知る。

目次

第1章 アイデアパーソンはアスリート?

第2章 アイデアとは何か?

第3章 アイデアを生み出す「既存の要素」

第4章 「既存の要素」を活性化する―“たぐる”

第5章 アイデアの数を増やす方法

第6章 そしてプロフェッショナルへ

著者等紹介

加藤昌治[カトウマサハル]

1994年、大手広告会社入社(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ありす

35

以前読んだ『考具』が面白く、その基礎編ということで読んでみました。う~んちょっとイメージと違ったかな。『考える』のベースになるアイデア出しの方法を細かく説明してくれています。この中で何度も繰り返されているのは『アイデア出しはわがままに』。アイデアとは単なる選択肢だから、この段階で選択肢を狭めてしまわないよう、無理と思ってもアイデアの一つとして採用することが大事。沢山のアイデアから絞っていくという作業をほとんどしたことがないので、まずは沢山のアイデアをストックできるようになりたいです。2019/10/28

たか

8

選択肢を意図的に増やしていこう。とりあえず明日の通勤から電車に乗る場所を変化させてみよう。勉強になった。2023/09/10

nop

2

「アイデア」について具体的に書かれた本。たぐるということの楽しさや、練習=生活という出来そうで今まで見過ごしていたことに気付かせてくれました。やはり考えるということと通ずるものがあって、思考や言葉などの貯蓄の大事さ、いかに日頃の生活の中で気付き、そして見つけられるかが鍵となるよう。2020/12/16

ナミ

2

自らのことを「独創性のないタイプ」と思い込み、アイデアとはかけ離れた人間と思っていたけれど、アイデアは知識や経験の組み合わせ、という一言を見て、ハットさせられた。 普段から引き出しを増やせるように「いつもと少し違う」を意識しながらちょっとしたことも考える癖をつけて頭の体操を欠かさないように過ごしていきたい。2019/08/13

モーリー

2

久しぶりに本を読んだ。アイデアは身近にある。ものごとをどう捉えるかは自分次第。少しやる気が出た。2017/09/08