出版社内容情報

落語家が名人芸だけをやっていればよかった時代は去った。時代と社会を視野に入れた他者の視線を通じて落語の現在を読み解くアンソロジー。

内容説明

落語家が名人芸だけをやっていればよかった時代は去った。落語に関する文章をいま編むのなら、高座の芸よりはむしろ、落語をとりまく状況を視野に入れたものでなければ意味がない。時代と社会を視野に入れた文章であること。そして落語の専門家や職業的な書き手ではない、外部から落語を視ている人たちの文章であること。それらを並列にして読むことで、落語の現在を読み解くアンソロジー。

目次

志ん朝さんの死、江戸落語の終焉(小林信彦)

志ん朝「最後」の十日間(長井好弘)

私の落語今昔譚(都筑道夫)

悋気の火の玉(池内紀)

人と人の出会う間(戸井田道三)

桂枝雀(三國一朗)

立川談志(三國一朗)

立川流オールスター一門会パンフレットに寄せて(田村隆一)

噺家は世上のアラで飯を喰い(景山民夫)

明石家さんま(小倉千加子)〔ほか〕

著者等紹介

松本尚久[マツモトナオヒサ]

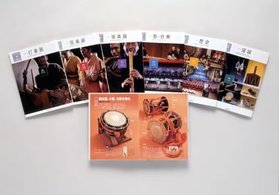

1971年、東京都台東区生まれ。放送作家。「談志の遺言」(TBSラジオ)、「ふれあいラジオパーティー」(NHK)等の構成。そのほか落語会のプロデュース・構成やCDブック「落語昭和の名人」(小学館)の演目解説を執筆。明星大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

抹茶モナカ

18

落語の現在を過去の文章から読み解くアンソロジー。実は、本書の183ページに僕のmixiで公開した日記『なんか憂鬱。』(2010年1月11日の日記)が掲載されている。編者の放送作家の松本尚久さんとはmixiでのご縁。ほぼ義理で掲載して貰ったようなもの。読書メーターに登録しようと、再読してみたら、桂枝雀さんに関する森卓也さんの文章がズシリと響いた。落語をそれなりに知らなければ、ちょっと読んでも楽しくない本かもしれませんが、僕の日記が載っています。2015/10/16

浅香山三郎

11

現代社会と落語(或いは落語家といふ存在)といふ点にポイントを置いたアンソロジー。小林信彦さんの文章を除き、初めて読んだものばかりである。 「現代」と言ひつつも、都筑道夫や久保田万太郎といふ先達の稿を挟んで呉れたのが嬉しい。 6章の森卓也氏の桂枝雀論は、評伝としてかなり読ませる。枝雀が一時期かなり披露したSRの紹介も面白い。2017/05/30

つねじろう

6

面白い本だった。小林信彦に始まり、久保田万太郎まで17名の人物が落語と落語家を語る。中にブロガーやtwitterまで入れてるところが興味深い。編者の松本氏の文章力も光る。再現芸術の落語やクラシック音楽の存続と進化は自分の中で追いかけているテーマのひとつ、今後もこういう本に巡り逢いたい。2012/06/24

壱萬参仟縁

4

著者は評者と同年齢で、親近感が湧いた。「芸とは芸をする人間とは離して考えられないもの、芸をする人の体にそくしてあるものにちがいありません」(104ページ)とは、芸とは人間表現という当たり前ではなるが、深さを感じる部分である。評者は立川談慶師匠の落語をラジオで聴く機会があるが、今日は楽市楽座の豊臣秀をやっていた。本能と本能寺の変をかけてオチをつくっていた(信越放送ともラジより)。落語の面白さは、実際の臨場感もだろうが、音のリズム感というか、抑揚にあると思える。Twitterあり、ブログありで、表現も多彩。2012/10/20

nora

4

この本は「落語を聴かないと人生が味気ない」と感じている人の必読書。森卓也の「上方落語・桂枝雀」と小谷野敦の「落語を聴かない者は日本文化を語るな」、そして編者の「ある落語家 立川談志」は、今後何度も読み返したくなるような素晴らしさ。パート5(ブログやTwitterのところ)はなくてもいいような気が・・・・。2012/07/14