出版社内容情報

進化論や遺伝の法則は、どのような論争を経て決着したのだろう。生物学とその歴史を高い水準でまとめあげた壮大な通史。充実した資料を付す。

内容説明

生物学はどのように発展してきたのだろう。教科書では、血液の循環や細胞の発見などの結果だけが列挙され、そこにいたる研究者間の論争までが解説されることは少ない。たとえば進化論にはラマルクをはじめ多くの進化論があった。ダーウィンはなぜそれらにまさっていたのか。自然淘汰への強い確信は、家畜や栽培植物の地道な研究があったからなのか。またメンデルの遺伝の法則が、長く埋もれていた理由は何だったのだろう。本書は、時代思想や社会背景をも描写しながら、高い水準で生物学と歴史学を織り上げた壮大な通史。綿密な文献資料、人名索引は生物学史のための便覧としても使える。

目次

第1章 生物にかんする知識のはじまり

第2章 最初の体系化

第3章 停滞と曙光

第4章 近代生物学の成立

第5章 飛躍の準備

第6章 進化論

第7章 実験生物学の復権

第8章 現代の生物学

著者等紹介

中村禎里[ナカムラテイリ]

1932年、東京生まれ。東京都立大学生物学科卒業。立正大学教養部教授を経て仏教学部教授。同大名誉教授。専攻は科学史、民俗生物学。生物学を中心として歴史・民俗に関連した著書も多い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

- 評価

-

妙な…本棚

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

タケゾウ

1

地球科学という分野には「モノ派(現状の事実としての側面に興味)を持つタイプ」、「スジ派(個々の現状にある相互関係(スジ)の構築に関心を抱くタイプ)」に分かれるらしい。 本書はそうした、「研究」の「スジ」の部分を通史としてまとめた珍しい一冊となる。 改めてみると、生物学が多種多様な意見のぶつかり合いと試行錯誤によって成り立っているかが克明に記録されている。 教科書で掲示された事実の面も、その裏には侃侃諤諤の議論の上で成り立っている事を思うと、感慨深い気持ちになる。 2023/12/26

Ryosuke Tanaka

1

教科書ではいわゆる「決定実験」の部分だけが取り出されるので、対立する仮説の間を情況証拠の量で揺れ動く生物学像が新鮮だった。裏を返せば、強力に因果的な証明能力を持った生物学像というものが、分子生物学が確固たるメインストリームとしての地位を確立した後の21世紀の生物学教育によって作られたものだということ。また、歴史の表舞台に名を残すのはやはり当時のテクノロジーの先端で上手く解ける問題に取り組んだ人、という印象を強めた。ただ、それは後知恵的にわかるだけの生存者バイアス的なことなのかもしれないという気もする。2016/05/08

Z

1

うまくまとまっている。が、興味深くはなかった。歴史や、入門はこの手の読後感が多い。自分に向いてなかったと、次の本へ2015/05/08

-

- 和書

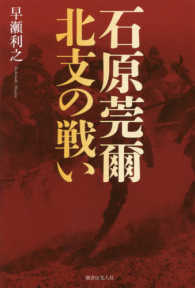

- 石原莞爾北支の戦い