内容説明

承平・天慶の乱から北条政子の政治までの本格的通史!謀本人の子として伊豆に流されていた源頼朝が、平氏の専制政治を打倒する日本史上まれにみる激変をリアルに描く。

目次

第1章 平安時代の東国における戦乱

第2章 院政期の清和源氏と桓武平氏

第3章 内乱の勃発と頼朝の挙兵

第4章 内乱の展開―平氏政権の滅亡から奥州合戦まで

第5章 鎌倉幕府支配体制の確立

第6章 頼朝没後の鎌倉幕府―北条政子の政治

終章 鎌倉幕府観はどう変化したか

著者等紹介

上杉和彦[ウエスギカズヒコ]

1959年東京生まれ。1983年東京大学文学部国史学科卒業、1988年同大学院人文科学研究科博士課程単位取得、文学博士。現在、明治大学文学部教授

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

印度 洋一郎

2

鎌倉幕府の起源を源平合戦だけではなく、その二百年以上昔の将門の乱から書き起こし、幕府成立後の承久の乱まで、東国武士団をキーワードに読み説く。東国の持つ歴史的位置、武士団の形成と発展、その延長戦上にある、東国自前の統治機構としての鎌倉幕府の成立とその構造など、多面的に分析していく。鎌倉以前と以後で何が変わり、何が変わらなかったかを炙りだすことで、見えてくるものが色々あった。自分の組織した反乱軍を、朝廷に”東国政権”として認めさせた頼朝の政治的手腕が、武士の時代を作りだしたのだ。2010/11/27

ma3

0

鎌倉幕府の成立の背景を解きほぐすため、平将門の乱にまで遡って「東国」とそこに勢力をはっていた武士団の特質を整理した点で丁寧な概説書になっていると思います。東国をはじめとする武士団、御家人の利益を擁護するための東国政権ではあるが、当時の荘園公領制を否定するものというよりも、その体制をより確実なものにするための役割を果たしていたという視点は大いに学べました。また最後に鎌倉幕府成立の意義をめぐる史学史を概説している点も解りやすく、次の読みたい文献の参考になりました。2016/08/11

Shinichirou Kanamaru

0

鎌倉幕府成立という出来事を10世紀の平将門の乱から13世紀の承久の乱までの期間を対象に、鎌倉幕府成立までの事実経過や歴史的背景を流れに沿って分かり易く説明し、鎌倉幕府政権の構造と特性と後世への影響を語っている。平将門の乱の歴史上の意義など考えもしなかったが、武士団の確立に重要な役割を果たしていたこと。北条政子は、将軍並みの地位と権力をもっていたからこそ、承久の乱での言葉があったなど、とても勉強になった。2014/09/21

-

- 和書

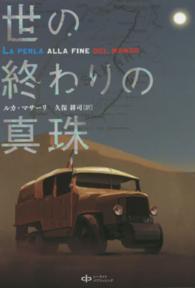

- 世の終わりの真珠