目次

1 デザインの方法論

2 伝統について

3 目に見えるものの秩序

4 目に見えないものの秩序

5 建築は代謝する環境の装置である

6 建築家と思想

著者等紹介

菊竹清訓[キクタケキヨノリ]

建築家/工学博士。日本建築士会連合会名誉会長。1928年福岡県久留米市生まれ。1948年広島平和記念カソリック聖堂競技設計3等入賞。1950年早稲田大学理工学部建築学科卒業。1953年菊竹清訓建築設計事務所開設。1961年“か・かた・かたち”の方法論発表。1964年第7回汎太平洋賞(AIA)、第15回日本建築学会賞(出雲大社庁の舎)。1970年日本建築学会特別賞(日本万国博覧会ランドマークタワー)。1971年アメリカ建築家協会(AIA)特別名誉会員、ハワイ大学客員教授、海上都市計画コアメンバー(アメリカ建国200年記念)。1975年久留米市文化章。1978年第8回オーギュスト・ペレー賞(UIA)。1991年国際建築アカデミー(IAA)アカデミシャン・アジア代表。日本マクロエンジニアリング学会二代目会長。1994年北京工業大学名誉教授、フランス建築アカデミー会員。1995年早稲田大学より工学博士学士取得。2002年日本建築士会連合会名誉会長。2006年春の叙勲「旭日中綬章」、早稲田大学芸術功労者賞。2007年日本建築栄誉賞(日本建築士会連合会)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ビイーン

6

菊竹氏のことはスカイハウス、出雲大社庁の舎、ムーブネットなど、単語の知識しか知らず、建築のデザイン論は初めて読む。全体的に難しい。「目に見えないものの秩序」項の設備技術についての論説は、設備主体の工場計画に携わる者にとっても興味深い内容だった。 2016/10/22

MABOROSHI

4

代謝という、時間軸を建築に挿入し、機能が形骸化することは、形態の魅力とは同意ではない。2010/04/09

椎名

3

形態の美しさは、常に建築が機能しているところにのみ生まれるものでは無い。むしろ(時間が経過して)建築から機能が欠落し、存在としての環境的空間にたちかえっていることによって、より強烈に形態の美しさが発見される場合がある。 形態は機能に従う×美しきもののみ機能的である によって成立した機能主義に対して2024/06/03

ちや

3

か・かた・かたちに関しての論説をまとめた本。考え方は理解できるのだが、小論がいくつかまとまっているだけなので、詳しく一冊にまとめてほしかった。2017/07/09

はるな

2

出雲大社庁の舎、東光園など山陰の菊竹作品を見た直後に読んだ。菊竹清訓については、スカイハウスやメタボリズムの人くらいにしか知らなかったが、思想だけでなく技術も大事にし、積極的に新しいものを取り入れようとする姿勢を持っていた人だと知って感動した。日本には木材、ヨーロッパには石という万能材料があったが、同様に近代建築の主役であったコンクリートは万能な材料となり得るか、と挑戦した話を読んで、あの作品たちにはそういう想いも込められていたのか、と感慨ぶかい気持ちになった。菊竹清訓のことをよりよく知れた、良い本だった2014/06/09

-

- 電子書籍

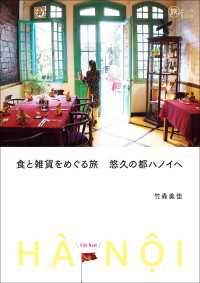

- 食と雑貨をめぐる旅 悠久の都ハノイへ