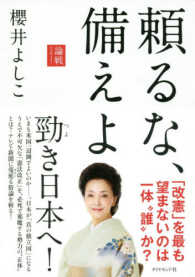

内容説明

将棋界の枠を超えて社会的にも大きな影響を及ぼした不世出の棋士、米長邦雄。その知られざる素顔を明らかにする、弟弟子による初の本格的評伝。

目次

第1章 米長の折々の名言

第2章 生い立ちと棋士を目指した頃

第3章 「さわやか流」の生き方で盤上盤外に活躍

第4章 奔放なエピソードと著名人との交流

第5章 中原を破って五十歳で悲願の名人位に

第6章 将棋連盟会長として財政再建と普及に尽力

第7章 波乱万丈の人生を終える

著者等紹介

田丸昇[タマルノボル]

1950年5月5日、長野県北御牧村(現・東御市)に生まれる。1965年、佐瀬勇次名誉九段の門下で奨励会(棋士養成機関)に6級で入会。1972年、四段に昇段して棋士になる。1979年、六段に昇段。1989年から1995年まで日本将棋連盟の理事に在任し、主に出版部門を担当。1991年、八段に昇段。1992年、順位戦でトップのA級に昇級。2001年から2003年まで『将棋世界』編集長に在任。2013年、九段に昇段。2016年、現役棋士を引退。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

trazom

89

藤井聡太二冠をはじめとして、最近の棋士が人格者でスマートな印象があるのに対して、昔の棋士は個性豊かだったなあと懐かしく読んだ。生い立ち、多彩な交友関係、数々のメディア露出、参議院選挙への立候補問題(直前に辞退)など、将棋だけでない多彩なエピソードが、弟弟子の田丸先生によって紹介される。将棋連盟の財政再建、名人戦の朝日・毎日共催、瀬川晶司さんへのプロ編入試験容認、コンピューターとの対局など、米長会長時代に導入された仕組みが、現在の将棋界の興隆に繋がっているという意味で、時代の先を読むリーダーだったのだろう。2021/07/25

kokada_jnet

59

弟弟子が書いた評伝。国書刊行会からの刊行も驚き。30歳以降のことは、ほぼ知っている話であったが(明子夫人に取材した、プライベートな話は面白かった。選挙に出るのを辞めたのは明子夫人の示唆だったという)。少年期や修行時代、20代の若手棋士時代の話は実に興味深かった。母親や兄たちとの関係。芹沢・升田・中原との交流。そして名伯楽である師匠・佐瀬勇次との深いかかわり。師匠が中卒でよいというのに、大論争をして高校進学を選択。佐瀬師匠が連盟の理事選挙に突然出ると言い出し、それを全面的に応援するエピソードは、凄い話。2021/08/19

R

35

米長邦雄という人をまとめた本であります。弟弟子にあたる筋からの評伝のため、米長先生に寄った書かれ方なのは気になるけども、その人物の大きさと面白エピソードの数々がまとめられていて大変よかった。棋士としての凄さもさることながら、やはり、協会運営で残したことが興味深くて、このあたりをさらに深く検証した本を読みたいと思うところ。功罪と簡単に言えるものではない、その実績の数々は、将棋棋士というそれよりも、運営者、経営者という姿の事例として興味深く面白い。2021/07/24

Sam

27

弟弟子が米長さんの生涯を描いた一冊。自分が将棋を覚えたとき名人に初挑戦したのが米長さん。以来ずっとファンで、7回目の挑戦で名人になったときは本当に嬉しかったものだ。米長さんといえば「3人の兄は頭が悪いから東大に行った。自分は頭が良いから将棋の棋士になった」というセリフはあまりにも有名だし、「相手にとって重要な一戦こそ全力で戦うべし」という勝負哲学もまた然り。もし存命であれば藤井くんをどう評したであろうか。NHK杯での羽生の▲5ニ銀や▲8六歩のときのような名解説を藤井くんの対局でも聞きたかったものである。2021/04/29

bassai718

1

結婚する際に升田幸三が奥さんの父親を脅しつけた話とかが強烈。時代だなあ。2021/06/27

-

- 電子書籍

- 魯迅短篇集 古典名作文庫