内容説明

人間は「生」を得た瞬間から「死」という「滅び」に向かって生きている。そうであるからこそ「生」を尊ぶという考え方が日本の美をつくってきた。日本の美意識の基層をなし、自然に美を見いだした「優美」。演技を七分にとどめ、完全に演じ切らないことを説いた世阿弥の「幽玄」。慢心する秀吉を戒め、侘びることを説いた利休の「侘び」。旅の途中で寂びつくして命つきることを願った芭蕉の「さび」。西欧文化の影響が背景にある「きれい」。そして、二一世紀に世界を席巻する「かわいい」とは―。日本の美の潮流を俯瞰し、心のふるさとに耳をすます。

目次

序章 旅と他界

第1章 優美

第2章 幽玄

第3章 侘び・さび

第4章 きれい

終章 美意識の近代

著者等紹介

宮元健次[ミヤモトケンジ]

1962年生まれ。作家・建築家。’87年東京芸術大学大学院美術研究科修了。宮元建築研究所代表取締役。龍谷大学助教授、大同工業大学教授を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

アナクマ

23

終章末節でとりあげられた美意識は〈かわいい〉◉未熟な弱いものへの守護と愛着には、侘び・さびの〈未完〉性と共通点がある。〈かわいい〉から〈かわいそう〉への転じ。その辺りには永遠不滅へと通じる「未完の美」「滅びの美学」が確認できると言う。その歴史は8世紀にわたる。「生を得た瞬間から死という滅びにむかって生きるという矛盾を抱えている。そうであるからこそ生を尊ぶという考え方が日本の美をつくってきた」と結ぶ。◉「成長や成熟を否定する美意識」「軽み」「縮み」。主流へのカウンターとして心に留めておきたい。2024/09/18

Naota_t

5

#2040/★3.4/日本の美意識の源泉を紐解く。日本は、侘び・寂びなど、欧米にはない美意識がある。それは神道、仏教の考え方が根底にある。人は生を受けた時から死に向かう、人生の道はあの世への入り口であり、死があるからこそ生があるといった死生観(幽玄美)も生まれた。アール・ヌーヴォー然り、日本画の余白然り、仏教に帰依しなくとも日本人全員に流れている日本の美意識に、私は誇りをもっていることが再認識できた。なお、桂離宮をはじめ、建築に西欧のパースペクティブといった科学的な技法が使われているのは勉強になった。2023/12/19

るい

4

日本人の美意識の変遷をざっくりと追うことができた。優美→幽玄→侘び→さび→きれい→かわいい。元々は桜が散るのを美しく感じるような自然美から始まり、未完の美へとつながっていく。しかし、その感覚は戦争によって西洋の美意識にすり替わり、現代に至る。だが、かわいいの根底にも日本の美意識が流れているかもしれない。そこを知りたくなった。2017/07/24

くらひで

3

旅、幽玄、侘び・さび、きれい・かわいい・優美など、日本人の美意識について平易な文章で書かれている。神仏習合、茶道、庭など外国の文化をうまく取り込みながら、独自の文化・伝統・美意識にまで昇華させる日本人の特異性を強調する。昨今の政府の安保政策を何となく強行的で勇ましく、欧米的な正義や報復を振りかざしている。慈悲、寛容さ、共生といった日本人の真の仏教的な価値観を広げることが真に求められているのではないのか。本書を読んで、日本の美意識を見直し、誤った保守主義を修正すべきだろう。2015/02/19

swshght

3

どの国にも固有の美意識(≒美学?)はあると思うし、それらをいちいち否定するつもりはないが、日本ほど「美」に対してうるさい国は他にないのではないかと思うことがしばしばある。本書は「優美」「幽玄」「侘び・さび」「きれい」「かわいい」を挙げ、「日本の美意識」の系譜を総括して論じていく。歌人たちの生き様や建築に通底する日本美に関する見解は、作家/建築家としての鋭い洞察をうかがわせるものがある。とくに桂離宮の分析は面白い。だが「かわいい」の章にあっては、少し説得力に欠け、読み物としての退屈さを感じることは否めない。2012/07/08

-

- 洋書電子書籍

- Will There Ever Be …

-

- 電子書籍

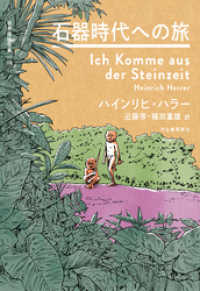

- 石器時代への旅

-

- 電子書籍

- イキイキと輝く女性が必ずやっている!~…

-

- 電子書籍

- 男の隠れ家 2016年7月号 男の隠れ家

-

- 和書

- 維新と人心