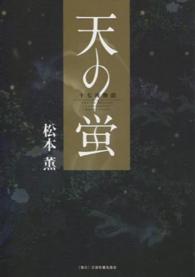

内容説明

「鉄血宰相」の外交の真髄とは?ビスマルクの対英政策を追い、外交と歴史への深い示唆を導き出す。

目次

ビスマルクの登場とその対英政策

第1部 ビスマルクとディズレーリ―一八七〇年代後半における独英両国の模索(アプローチの背景―「目前の戦争」危機とオリエント情勢の変動;オリエント問題とビスマルクのイギリスへの接触;ビスマルクの同盟回避政策―利ヴァディアからの「難問」、ロンドンからの「誘い」への回答;二正面戦争の危機とビスマルクのイギリスへの再接触;ベルリン会議後の国際情勢とビスマルクの独英同盟提案)

第2部 ビスマルクとグラッドストン―「相対的安定期」における植民地をめぐるビスマルクの駆引き(旧来の手法の新たな可能性とその限界―「相対的安定期」におけるビスマルクの領土補償政策;方針変更?―ビスマルクにとっての反英的植民地政策;ビスマルクのフランス接近政策とイギリスの孤立)

第3部 ビスマルクとソールズベリ―「急場しのぎ」体制下のイギリスへのアプローチ(危機の勃発と「急場しのぎ」システム;独英同盟打診?―一八八七年一一月二二日付ビスマルク発ソールズベリ宛書簡をめぐって;ベッテンベルク、アルバート・エドワード、ノリアー―一八八八年における独英関係の動揺;「議会の承認」を得た同盟?―一八八九年一月の独英同盟とビスマルクの意図)

ビスマルクの対英政策とその基本方針

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ピオリーヌ

13

最重要相手国であるロシアとの関係を重視した独露墺の三帝協定維持を第一に考えつつ、様々な危機のもとでイギリスとの同盟模索等「急場しのぎ」とも称される外交を繰り広げるビスマルクの姿が描かれる。その政策は十八世紀的とも称される領土補償政策(オスマン帝国の分割案等弱小国を犠牲にした強国間によるもの)がメインであり、ビスマルクとはいえども時代的限界があったのではないかとされている。他、イギリスに代表される議会主義国では政権交代時に外交方針が大幅に変更されることがあり、2022/02/07

MUNEKAZ

8

ビスマルクの対英外交を分析した一冊。露墺との三帝同盟を重視したビスマルクにとって、英国との関係はロシアを同盟に縛り付けておくための圧力であり、あくまで「術策」として英独の同盟交渉を行ったとする。またその外交政策の基調は18世紀以来の領土保障政策にあり、それがナショナリズムと帝国主義の興隆の中で行き詰まり、「その場しのぎ」の苦しいものになっていく様も描かれている。他にもビスマルクの英仏に対する根強い不信感の根底にあるのが、議会制民主主義国故の政権交代による外交政策の不連続性というのも興味深かった。2018/06/02

Fumitaka

2

1870年独仏戦争以降の、所謂「ビスマルク外交」においてイギリスが占めた地位、およびそれに対するビスマルクの対応について詳述。ビスマルクの外交方針が「三帝同盟は維持、フランスとイギリスとのドイツの同盟は基本的に不可能」という認識に基づいていたこと、その過程で「大国間の衝突は避け、植民地競争はよそ(アジア・アフリカ)で行う」という形の上に作られていた「ヨーロッパ協調」の実際の流れについて精緻に描かれる。2021/11/05

剛田剛

2

ビスマルク外交は欧州史の華なのだけれど、実際は起きた事態に対応した結果の集合体に過ぎないとも言える。 ビスマルクの苦心からは「ドイツ」という国の地政学的な辛さも読み取れる。2017/10/11