- ホーム

- > 和書

- > 人文

- > 文化・民俗

- > 文化・民俗事情(日本)

内容説明

旅する民俗学の巨人が語り遺した、失われた日本人の懐かしい生活と知恵を求めて。山の中のくらし、離島のくらし、そして、町の中のくらし。すべてのくらしの中に、歴史と伝統に培われた文化が脈々と息づいていた。晩年の六つの講演録。

目次

生活の伝統

民族と宗教―血と水のまつり

民衆文化と岩谷観音

離島の生活と文化

離島振興のために

宮本常一先生聞き書き

著者等紹介

宮本常一[ミヤモトツネイチ]

1907年、山口県周防大島生まれ。民俗学者。大阪府立天王寺師範学校卒業。大阪で小学校教諭を務めた後、渋沢敬三主宰のアチック・ミュージアムに所属。武蔵野美術大学教授、日本常民文化研究所理事、日本観光文化研究所所長なども務めた。文学博士。1981年没。著書に『離島の旅』(日本エッセイストクラブ賞)など

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

onasu

8

歴史、民俗でおもしろいな、と思うのが、時代を下るにつれ、新発見があり、昔のことが分かってくる、ということ。暮らしの中にあった痕跡は、なくなっているのでしょうが。 宮本先生の著作は二冊目。活躍されたのは、半世紀くらい昔ですが、内容は知らないことばかりで、新鮮です。また、研究者に留まらず、地方や離島の振興に心血を注いでおられる。そこに見られる衰退という問題は、今もって同様、あるいは進行している。 変われないのは、民族性なのか、近代化以後の習い性なのか。知的には、いい腹加減で。2012/02/29

かわかみ

7

以前、河出文庫版を読んだことがあり再読になる。官製の補助金付き地域振興策を受け身で待つのではなく、民間自らの創意工夫を鼓舞する書でもある。民草の自主的な工夫というものが地域の活力を生んで来たことを、一般的には無名だが知る人ぞ知る地域の偉人の業績などを交えて熱く語っている。その知識は該博で示唆に富んでおり、とても要約できるものではない。実践知としての宮本民俗学の面目躍如とでも言うべきか。同時に文書に残らない日本社会発展の経緯の襞を綿密に解明しており目から鱗が落ちる思い。2025/07/26

めめんともり

0

重複する話が収録されていたりして、ちょっと肩透かしな印象の本。宮本さんが生きていたら、現代日本の地方の有様について何て言うだろう?2016/11/11

健康平和研究所

0

灘の酒の空き樽がたくさんあったで練馬の沢庵が興ったこと、宇治茶の茶を保存する信楽焼の茶壷の空があったので狭山茶が生まれ、笠間焼なども興ったこと、第2次大戦で日本は中国に勝てないのが分かって太鼓を集めた人の話、など大変面白い2014/01/24

カネコ

0

○2009/01/12

-

- 電子書籍

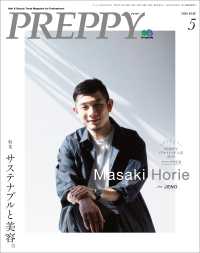

- PREPPY 2020年5月号

-

- 電子書籍

- レクリエ - 2017年1・2月