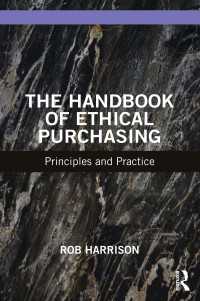

目次

第1講 父親の没落と母親の呪縛

第2講 拡大家族論

第3講 消費社会と家族の解体

第4講 格差社会の実相

第5講 学校教育の限界

第6講 コミュニケーション能力とは何か

第7講 弟子という生き方

著者等紹介

内田樹[ウチダタツル]

1950年東京都生まれ。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学大学院博士課程中退。武道家。神戸女学院大学名誉教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。多田塾甲南合気会師範。『私家版・ユダヤ文化論』で第6回小林秀雄賞、『日本辺境論』で新書大賞2010受賞。第3回伊丹十三賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

かるかん

63

「現代日本の成功者たちって、ほとんど「事故決定していない」人たちなんです。自分を殺し、決められたキャリアパスを粛々とたどり、周囲の期待に応え続けることで、成功したんです。」 言葉、特に第7章の記述が痛いほど刺さる。痛い。若い人には第7章は是非読んで欲しい。現代には表層化していない問題が多数存在していて、そこに対して鋭い考察が容赦なく述べられている。しかし現時点では問題とは認識されていない且つ戦後の方針の側面であるため、解決されることもない。とりあえず自分は「おとな」になろうと思う。2015/11/19

ももたろう

51

ああ、凄く面白かった。内田樹さんは単なるインテリではなく、非常に人間的な温もりのあるインテリで、信頼できる方だと思った。この本で特に印象的な事は二つ。一つは、現代社会システムの中で人は「自己利益の最大化」に向かう趨勢にあるという事。教育は「自分さえよければいい」という人間を生み出してしまうこと。その対局にある「共同体のために生きる」人間を個人の面からも社会システムの面からも増やすためには個々人はどうすればいいか?もう一つは「弟子という生き方」の章。憧れを持つ生き方、先人に学ぶ謙虚な姿勢。これ大事2016/12/12

かるかん

49

今回読んで印象的だったのは、弟子という生き方についてだ。師匠を持ちそれを手本に生きるということは、拡大解釈すればほとんどの人がしており、理想の自分になろうとしている段階はここに当たるだろう。理想の自分とは他人を観察や自分を内省したときに、こうなりたいと思えるもので、なかなかそうはいかないものだ。理想を抱いたのなら定期的(少なくとも1週間おき)に自分を客観的に見なおさなくはならない。個人的に日記を書くとこれができるので、みんなも是非日記を書いて1週間おきくらいに読み返そう。2016/01/29

marco

44

ほぼ全著作を読んでいるので、内田樹先生の主張にはかなり馴染んでいるはずなのだけれど、権利を言いたてる人たちがなぜ上に行くことができないのかなど、内田流の理路に膝を打つことしきり。道にゴミが落ちていれば拾い上げる、僕もそんな「15分の1」になろうと思う。2014/06/25

1.3manen

43

未来に希望が持てないから自殺。これは事実でない。自殺率が低くなるのは、戦争中(26頁)。自分さえよければ、それでいいという原理が、大気圧のように学校を覆い尽くしている(64頁)。武道必修化の問題点は、授業でやる以上は考課して点数をつけなければいけない(75頁)。これからの世の中、お互いに迷惑をかけたりかけられたりしながら、愉快に生きてゆくノウハウを、若い人は身につけてゆかなくちゃいけない(86頁)。日本の伝統文化の文脈では、清貧を楽しむ風儀を知っている人間が高く評価されてきた(128頁)。 2014/08/30