出版社内容情報

礼拝、断食、一夫多妻……。日本で生きるムスリムたちは、信仰と実践の狭間で葛藤していた。十年以上の取材から見えた、彼らの素顔。

日本で生まれ、育った私たちは、イスラム教徒になった。

日本で学び、働き、生きる、11万人のイスラム教徒。

彼らはこの国で、イスラム教とどう向き合い、どう実践しているのか。

これまでほとんど語られることのなかった「隣人」たちの姿。

彼らの日常を通して、「本当のイスラム教」が見えてくる。

・OLとして働きながら、1日5回の礼拝をいかにこなしているのか?

・自身の入信を、家族に納得してもらえるのか?

・日本式の冠婚葬祭には出席できるのか?

・なぜ一夫多妻制が認められているのか?

9・11直後から、日本のイスラム教徒を取材してきたフォトジャーナリスト。

その10年以上の取材によって、「すぐ隣のイスラム世界」が浮かび上がる。

【目次】

■はじめに

日本には11万人のイスラム教徒がいる。日本で生まれ、育ち、入信した人たちもいる。私は14年近く、この「隣人」たちが、いかにイスラム教と日本社会の双方に向き合ってきたかを取材してきた。

■序章 東京新聞への抗議デモ、その舞台裏で

抗議に訪れたイスラム教徒に対して、東京新聞の担当者は、おもむろに掲載されたムハンマドの風刺画を差し出し、「この絵でよろしいですね?」と確認を求めた。私は彼らの気持ちをじっくり聞いてみた。

■第一章 礼拝、断食、スカーフ……。イスラム教徒の日常

イスラム教徒は外出先でも、礼拝の前は両手だけではなく、両足も洗って浄めなくてはならない。そのため、ある日本人の男性イスラム教徒は、常に水入りのボトルを携帯し、トイレの個室で両足を洗っていた。

■第二章 断食中に大事な接待、そのときどうする?

エジプトの大学に留学するため、入信した樋口美作さんは、1968年に日本航空に入社した。接待の席で「酒を飲めない」とは言えなかった樋口さん。彼は、今でもその「償い」を自らに課し続けている。

■第三章 イスラム教徒は冥福を祈れない

パキスタン人と結婚した日本人女性イスラム教徒。彼女は、父親の葬儀に夫が出席してくれるか心配していた。イスラム教徒はなぜ、日本式の葬儀への出席を躊躇うのか。彼らが「冥福を祈れない」理由とは。

■第四章 校長室で礼拝を

給食、礼拝、断食、服装。イスラム教徒の親は、子供の学校にこの4つの問題への理解と配慮を求める。学校は協力的だが、思春期の子供にとって、周りの生徒からの視線はもっと大きな問題だった。

■第五章 「いいかげん」なイスラム教の実践

コーランを解釈し、そこからイスラム教的に正しい答えを導きだす資格は、広範な学識を備えた法学者だけが持つとされる。だが、18歳のときに入信した大槻順子さんは、法学者を「クソじじい」と呼ぶ。

■第六章 イスラム教は「変」? 本当の一夫多妻制

イスラム教では、一夫多妻制が認められている。ある日本人の女性イスラム教徒は、「結婚する相手はあなた1人」と言われて外国人男性と結婚した。しかし夫は、彼女に無断で母国の女性を2人目の妻にした。

■第七章 被災者支援というジハード

東日本大震災後、海外へ「逃げる」外国人にばかり注目が集まっていた中、地道に被災者支援を続けたイスラム教徒がいた。彼らはモスクのネットワークを駆使して、「本当のジハード」を繰りひろげていた。

■第八章 イスラム教への「理解」は必要なのか?

中古車販売を手がけるチーマ・アルシャッドさんと、家族ぐるみの付き合いがある柴田家は、誰もイスラム教徒ではない。彼らにとってその関係は「人間と人間の付き合い」であり、宗教は関係ないのだ。

■終章 日本社会とイスラム教の距離

ISによる邦人殺害事件。その後のイスラム教徒への嫌がらせを心配した私だったが、日本のモスクにはむしろ一般の見学者が増えているという。9・11から14年、私たちの何が変わったのか?

内容説明

日本で学び、働き、生きる、一一万人のイスラム教徒。彼らはいかに生き、いかに祈るのか―。

目次

序章 東京新聞への抗議デモ、その舞台裏で

第1章 礼拝、断食、スカーフ…。イスラム教徒の日常

第2章 断食中に大事な接待、そのときどうする?

第3章 イスラム教徒は冥福を祈れない

第4章 校長室で礼拝を

第5章 「いいかげん」なイスラム教の実践

第6章 イスラム教は「変」?本当の一夫多妻制

第7章 被災者支援というジハード

第8章 イスラム教への「理解」は必要なのか?

終章 日本社会とイスラム教の距離

著者等紹介

佐藤兼永[サトウケンエイ]

1974年生まれ。フォトジャーナリスト。1999年アメリカ・ミネソタ大学ジャーナリズム学科卒(フォトジャーナリズム専攻)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

Ryo Hirao

makimakimasa

Aya Murakami

ミー子

いっち〜

-

- 和書

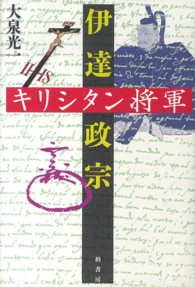

- キリシタン将軍伊達政宗