内容説明

戦後70年、日本人は憲法を本当の意味で「自分たちのもの」としてきただろうか。集団的自衛権行使をめぐる解釈改憲を機に、社会学者と憲法学者が世代を超えて白熱の議論を展開。「法の支配」が実現する条件や、ヘイトスピーチ問題が社会に投げかけるもの、そして民主主義の要である議会がなぜ空転するのかを真正面から考える。私たちの覚語を問い、未来を展望する一冊。

目次

第1章 「法の支配」と「空気の支配」

第2章 幻想の「国体」と日本国憲法

第3章 ヘイトスピーチ化する日本

第4章 偽りの「集団的自衛権」

第5章 議論なき議会と「空気」の支配

第6章 憲法を私たちのものにするために

著者等紹介

大澤真幸[オオサワマサチ]

1958年生まれ。社会学者。東京大学大学院社会学研究科博士課程修了。思想誌『THINKING「O」』(左右社)主宰

木村草太[キムラソウタ]

1980年生まれ。憲法学者。首都大学東京法学系准教授。東京大学法学部卒業。同助手を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 2件/全2件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

そり

17

憲法には正解が書かれている前提で考える。そうすることで、それとは異なる自分の思うことを相対化する。このように憲法を参照点として扱えるようになったとき、それが自分のものにできるということにつながる。著者の意見をそのように受けとった。▼自分と異なる意見というのは、意外と認めにくい。身近なことなら、父は漬物を食べすぎる。塩分の取りすぎでだめだと思う。しかし、いっそ漬物の食べすぎこそ正解、という前提で考えてみる。そうしたら、とりあえず人格否定にはつながらないような気がする。2016/06/09

しょうじ@創作「熾火」執筆中。

14

【1回め】時間をかけすぎたため、要再読か。「われ」を、普遍性と公共性を介して、いかにして「われ・われ」として紡ぎ直していくのかという布石としての憲法という印象でした。2015/09/01

RED FOX

10

ヘイトスピーチ化する日本、偽りの「集団的自衛権」、など気鋭の対談全6章。ときどき読者を置いてけぼりにして難解になっちゃうけど、憲法という小難しいものの価値と使用方法についてこれでもか、と説明してくれる。憲法9条を「一国平和主義だ」とののしる勢力が進める集団的自衛権を「自己チュー」とするくだりは「おー」と声が出た。その一方で右翼さんも驚く「国家緊急権」という身も蓋もない法外のシステムを提案したり、学者にしてはやんちゃである。どちらのウイングからも非難されそうなところが面白かった(>_<)2016/11/01

速読おやじ

9

なかなかの骨太本。第一章から「法の支配」ならぬ「空気の支配」を指摘。国に愛されていないと感じる人々が愛されたいがために行うヘイトスピーチの実態の話も興味深かった。さて、この本の最大のハイライトは集団的自衛権、そして憲法第9条の話。僕が少し目から鱗だったのが、「国際公共価値」とか「一般意思」という言葉。護憲派も改憲派も結局は自分の利益しか考えてないのではないかという指摘はなるほどそうかもしれない。しかし、これらの言葉の意味するところを追求するのは難しい。全体を通して新書にしてはハイレベルな本でした。疲れた。2015/08/03

なななな

8

2015年と少し前の発行となっていますが、現在の諸問題も含めて本質はどういうことなのかを示唆してくれる良い本だと思いました。異なる意見をもつ大人たちが、ちゃんと意見交換して、公共的な合意を形成していかないと前には進まないですよね。2018/04/13

-

- 和書

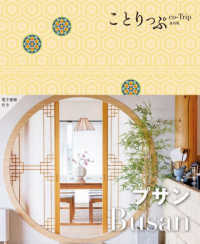

- プサン ことりっぷ海外版

-

- 洋書

- Ash's Cabin