内容説明

コーヒーの焙煎は名人上手の専売特許ではなく、職人的なカンの世界などでもない。理詰めの数学であり論理学の世界なのである。生豆の選定から抽出までの流れを一つのシステムとしてとらえ、各プロセス上に存在する複数の条件によって、さまざまな味が生み出されるメカニズムに着眼した「システム珈琲学」。

目次

第1章 珈琲豆の基礎知識(コーヒーの三原種;コーヒーの栽培条件 ほか)

第2章 システム珈琲学(システム珈琲学とは;4タイプの特徴と味の傾向 ほか)

第3章 珈琲豆の焙煎(焙煎度とは何か;よいコーヒーとわるいコーヒー ほか)

第4章 小型ロースターによる焙煎(焙煎機の分類;焙煎機の構造 ほか)

第5章 珈琲の抽出(コーヒー豆を挽く;おいしいコーヒーをいれる条件 ほか)

著者等紹介

田口護[タグチマモル]

1938年札幌市生まれ。家業のボイラー整備業を手伝い、その後に好配文子を得て、現在地に「珈琲屋バッハ」を開業。72年より自家焙煎を始め、今日までコーヒー生産国や欧米など60余国を回り、栽培から抽出までを学ぶ。現在、およそ100店ほどの「バッハコーヒーグループ」を主宰し、後進の指導に当たっている。日本コーヒー文化学会焙煎抽出委員長の他、辻調理師専門学校、辻製菓専門学校などで講師を務める。また、2000年開催の沖縄サミットでは各国首脳にバッハブレンドを提供、好評を得る。NHKテレビ「ためしてガッテン」「生活ほっとモーニング」などにも出演

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

柳 真佐域

11

珈琲の命は焙煎。産地で選ぶのではなく、産地の豆に合った焙煎が行われているかどうかで決めるべき。豆は熟成しないし、炭火で匂いがついたりもしない。新鮮ないい豆はお湯を注ぐとハンバーグみたいな泡が膨らんでくる。新鮮な豆の寿命は20日ほど。素人が出来ることはハンドピッキングして、手作業で欠陥豆を取り除くこと。焙煎はいいぞぉ。ハンドロースターで焙煎するのも意外に失敗がなくていいぞぉ。スペシャリティがなんぼのもんじゃい。珈琲界全体の品質が上がらなければ意味がないんじゃ。旨いかは人それぞれだがそれを安定させるのがプロ。2021/12/03

mujimaru51

3

珈琲の自家焙煎をしたい、そんな人にまず読んでもらいたい本書は『珈琲屋バッハ』の創業者である田口護さんがアメリカンコーヒーが一世を風靡していた時代に独自に自家焙煎をはじめ、システム珈琲学で編み出した理論を中心に書かれています。珈琲を淹れ始め専門店で豆を購入し、珈まだその先に行きたい方向けの珈琲焙煎の入門書です。2003年に発行された本書は既に手に入る珈琲の専門書の中では古典的内容に成りつつありますが、何もなかった、ただ古い喫茶店焙煎文化の中に過去と未来を繋ぐ、一つの明かりを灯す灯台の様な存在です。2016/02/23

慶多楼

2

珈琲の奥義も実証して伝達してこそ。沖縄サミットの逸話が、いいな。2016/02/25

寝子

1

自家焙煎を始めるので関係ありそうな所を流し読み。2021/03/14

hidemushi

0

プロが使ってる専門書だけど面白くて読破。珈琲はサイエンスだ!2015/08/30

-

- 電子書籍

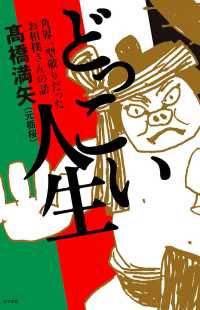

- どっこい人生