内容説明

武士道が唱える武士の潔癖な倫理・道徳。だが、武士は本当に正々堂々と戦い、卑怯な行いを嫌ったのだろうか。『平家物語』「越中前司最期」や『太平記』「阿保・秋山河原軍の事」をはじめとする、数多くのだまし討ちシーンを分析することから、謀略と虚偽を肯定する戦場独特の倫理感覚を明らかにする。「武士道」の虚像を剥ぐ画期的論考。

目次

序章 だまし討ちを考える―『平家物語』「越中前司最期」から

第1章 神話の戦争・征夷の戦争

第2章 戦場のフェア・プレイ

第3章 掟破りの武士たち

第4章 「武士道」の誕生と転生

終章 合戦は倫理を育てたか

著者等紹介

佐伯真一[サエキシンイチ]

1953年生まれ。同志社大学文学部卒業。東京大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門は中世文学

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

金吾

23

作られた武士道からの解放という観点では大変効果のある一冊かなと思います。ただ自説を印象付けるためかやや片寄っているようにも感じました。2024/05/05

Jampoo

18

前半部は中世の武士の実像に着目し、一騎打ち幻想の否定や「私戦」と「公戦」の違いなど、初期の武士の倫理と合戦について詳らかにする。 特に中世初期には史料が少なく、軍記物等に依拠する事になるが、その扱いや解釈の仕方も詳しく書かれておりとても勉強になる。 後半部は「武士道」という言葉が江戸時代に生まれ、近代以降隆盛を極める過程を追う。「葉隠」の特殊性などはよく知られている話だが、新渡戸稲造の著した「武士道」には従来の思想を受け継がない断絶がある、というのは全く知らなかった。2025/12/06

たいけい

7

2025年7月22日(火)読了。初読。現代の我々日本人がイメージする武士道が作られたのは武士がいなくなってからのことであることを教えられた。潔く正々堂々とした武士というのは明治以降の一種の幻影であることを、古典の文学作品等の中で武士がどのように描かれているかを丹念に紹介することで明らかにしている。新渡戸稲造の『武士道』や山本常朝の『葉隠』を読み確かめたくなった。書物はいつどのような状況の誰が何を考えてどのような状況の誰に向けて書いたか留意しないと内容を読み誤って受け止めてしまう危険があることも知らされた。2025/07/22

nonnomarukari(ノンノ〇(仮))

7

「武士道」と言うと忠義とかフェアプレーとかいったような理念を言うが果たして下克上や乱取りが横行していた戦国時代の武士にそういった倫理があったのだろうかと疑問に思っていた私にとっては目からうろこの一冊であった。戦国時代に生きた武士の考え方はあくまで敵を欺き、生き残る事で功名を挙げようとするある意味利己的なサバイバル理論であった。明治時代に新渡戸が書いた「武士道」は歴史的史実からかけ離れた物であり、決して戦国時代に生きた武士が考えていた「武士道」ではないと述べられている。多くの日本人の誤解を解く一冊。2010/10/12

なつきネコ@着物ネコ

6

題名だけを見て、武士道のような美学が戦場でどう変化してきたか? だと思っていたら、元来の武士は悪どいぞと言う内容。たしかに武士の嘘を武略というなどと明智光秀が言い。騙し討ち、夜襲、騙されるほうが悪いシビアな武士道。たしかに源平台頭から戦国終焉までの小競り合いのえぐさは口には出しがたい。しかし、かたや、平敦盛の潔さを称える美しさもあります。さらに義経が船の漕ぎ手を攻撃したことへの批判は両軍から出たという記述もあります。だから、醜い武略の肯定と美しい潔よさと両立していたのが武士道ではないでしょうか。2016/03/13

-

- 電子書籍

- からだの美 文春e-book

-

- 電子書籍

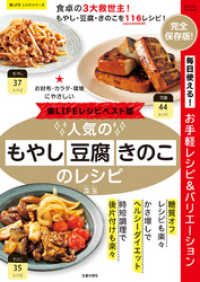

- 楽LIFEレシピベスト版! 人気のもや…